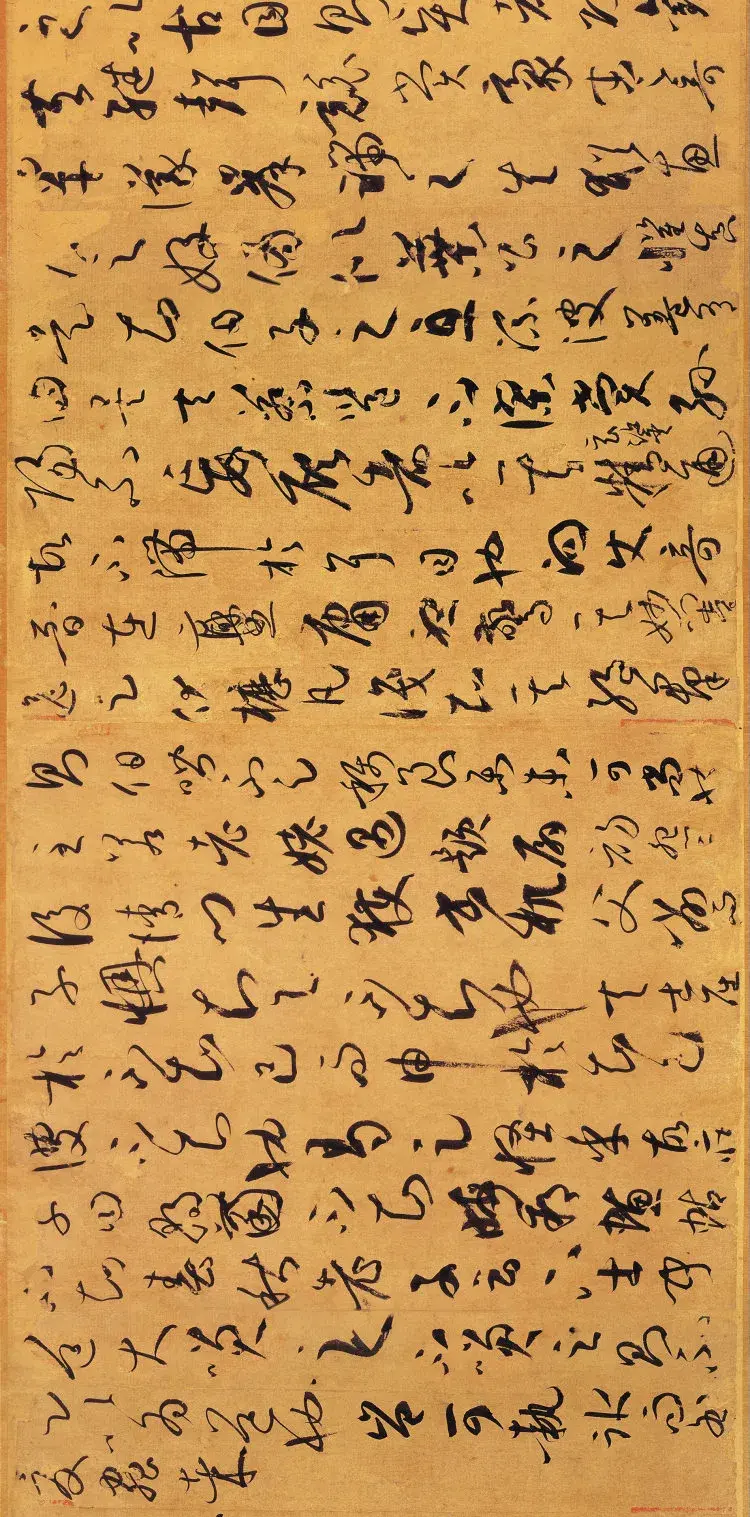

《书谱》为唐代杰出书法家孙过庭所著,不仅是书法史上的经典之作,更是书法理论与艺术完美结合的典范。

一、书法艺术成就

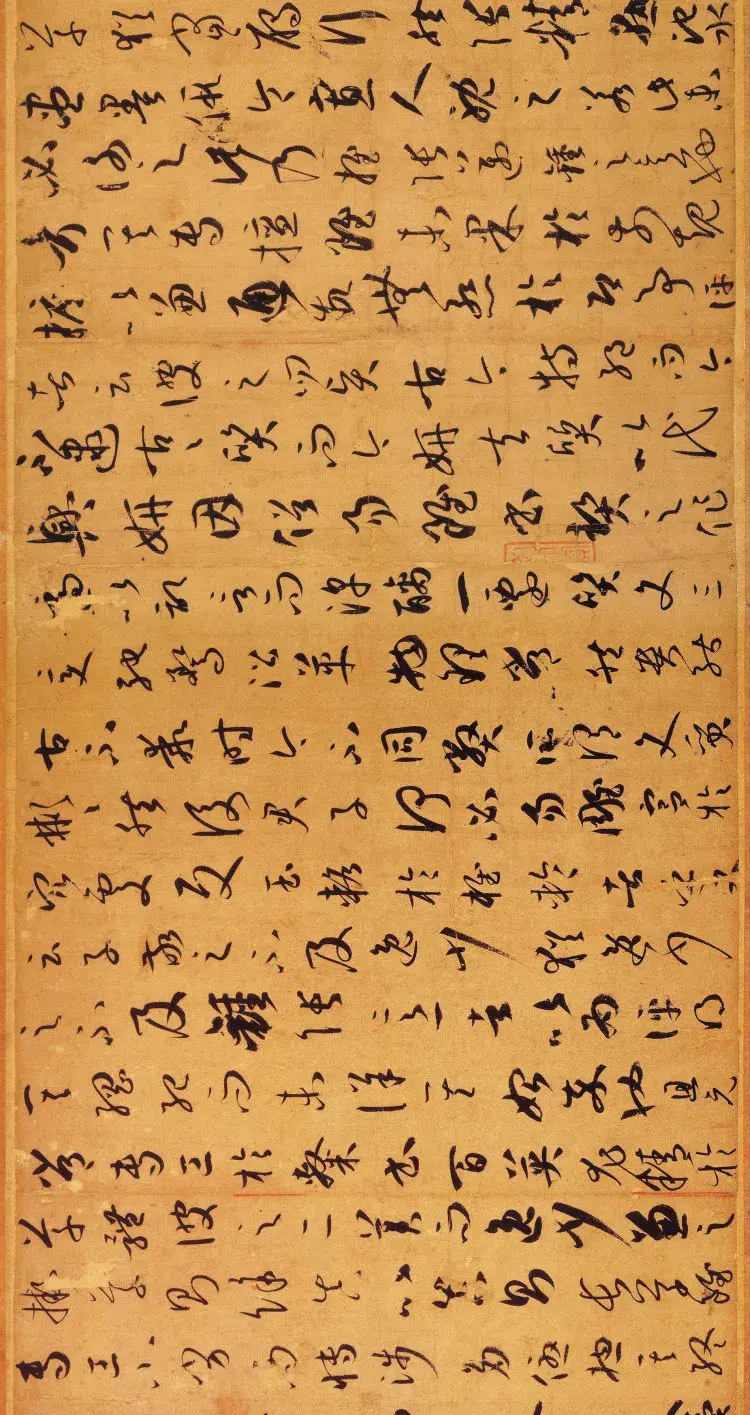

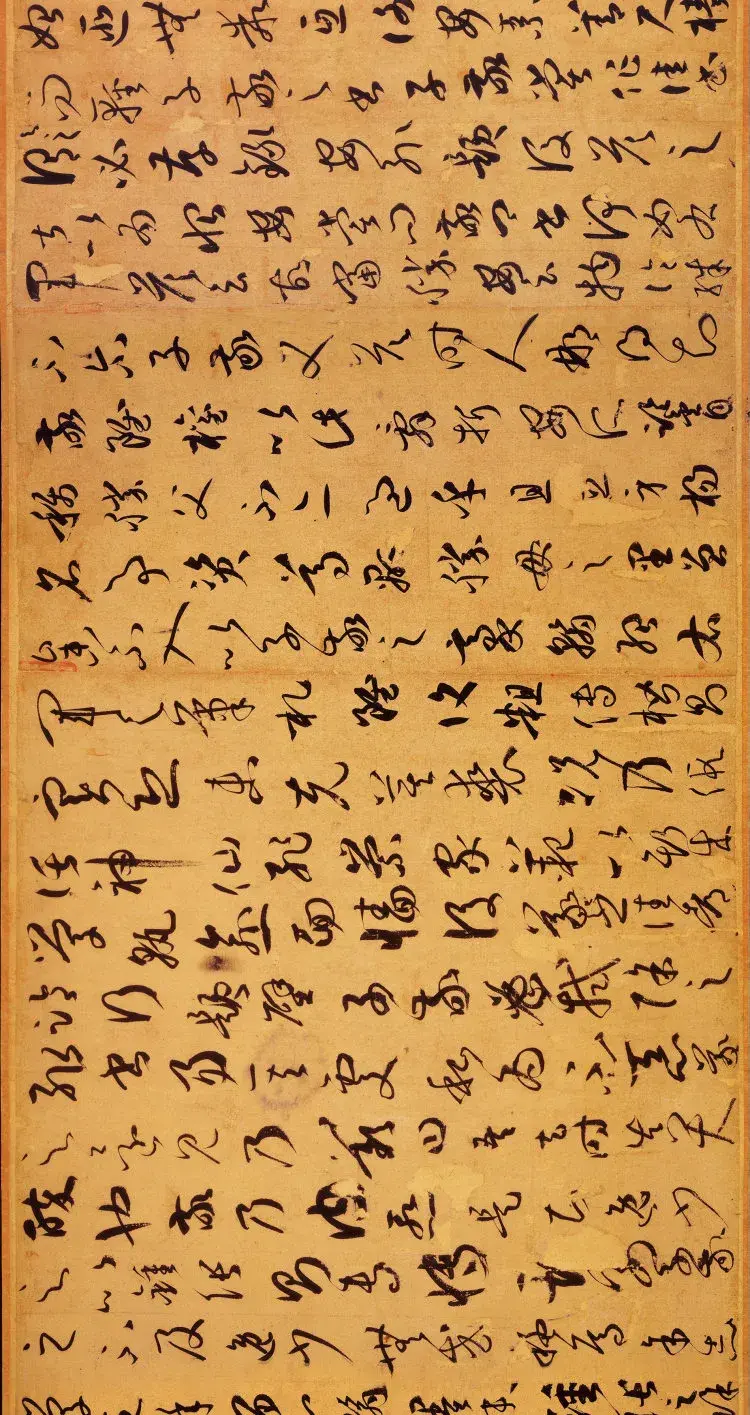

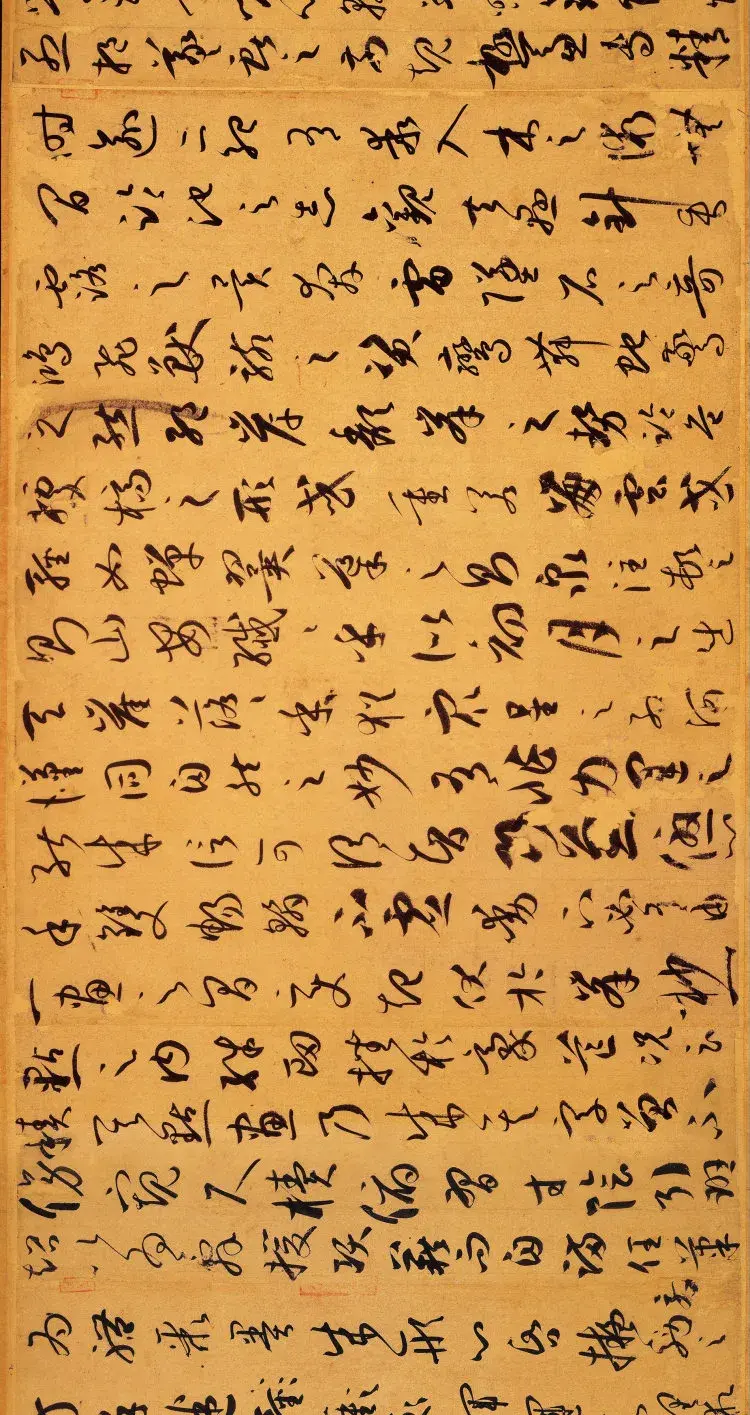

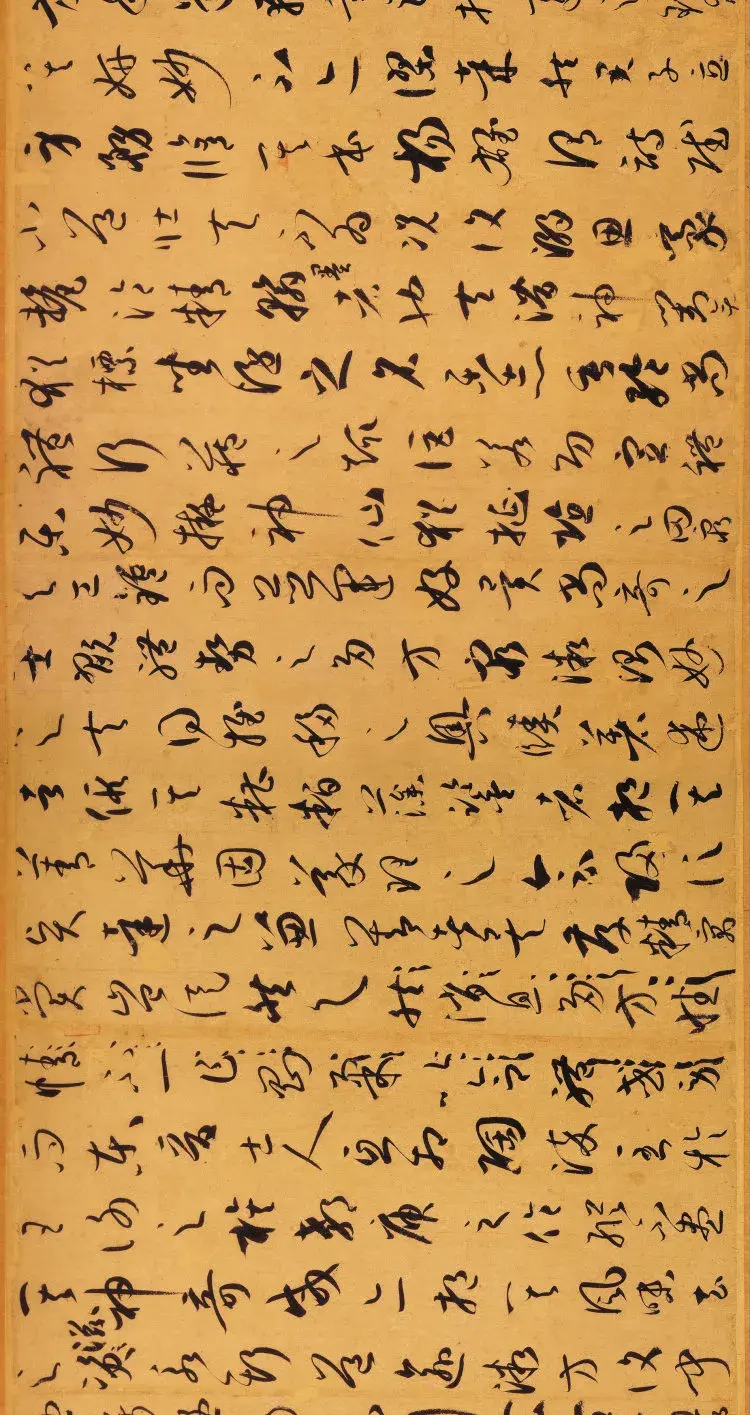

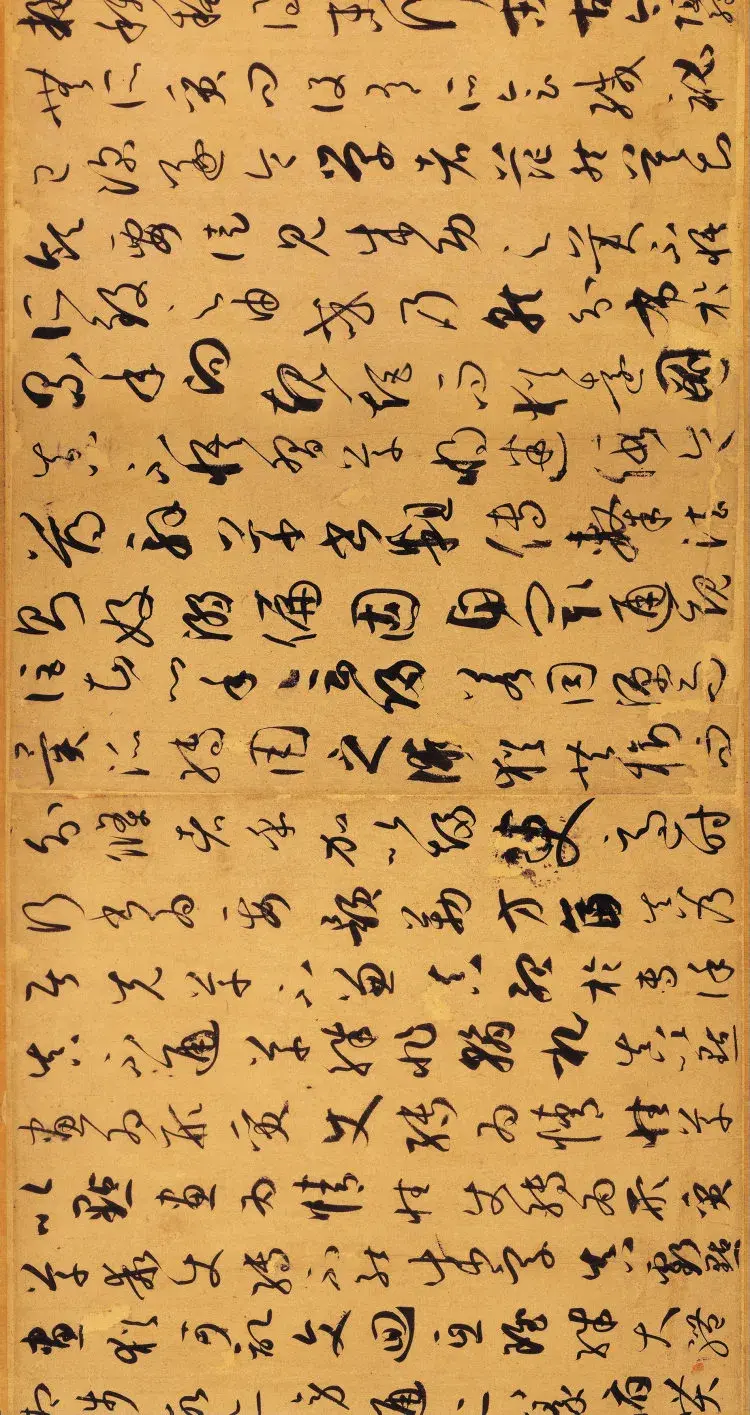

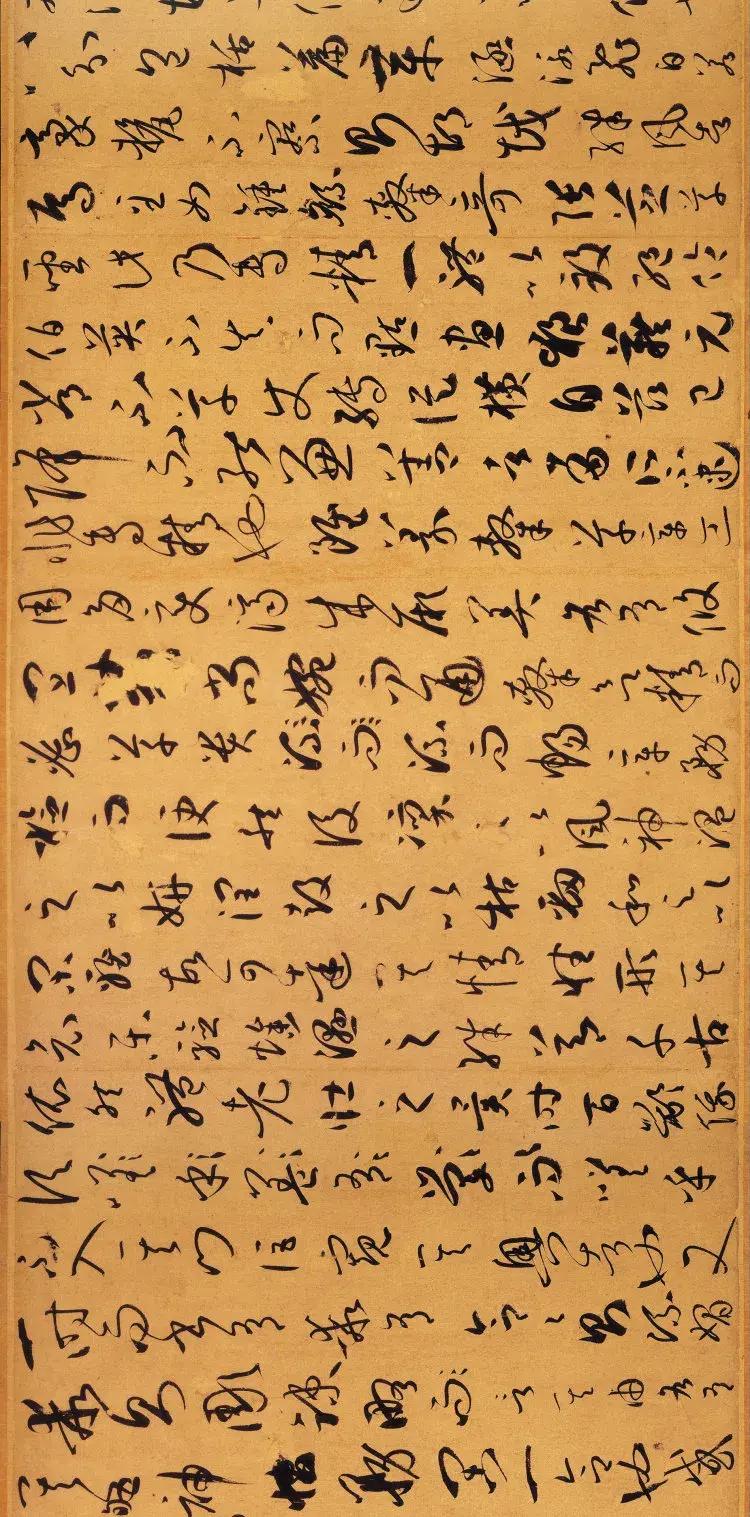

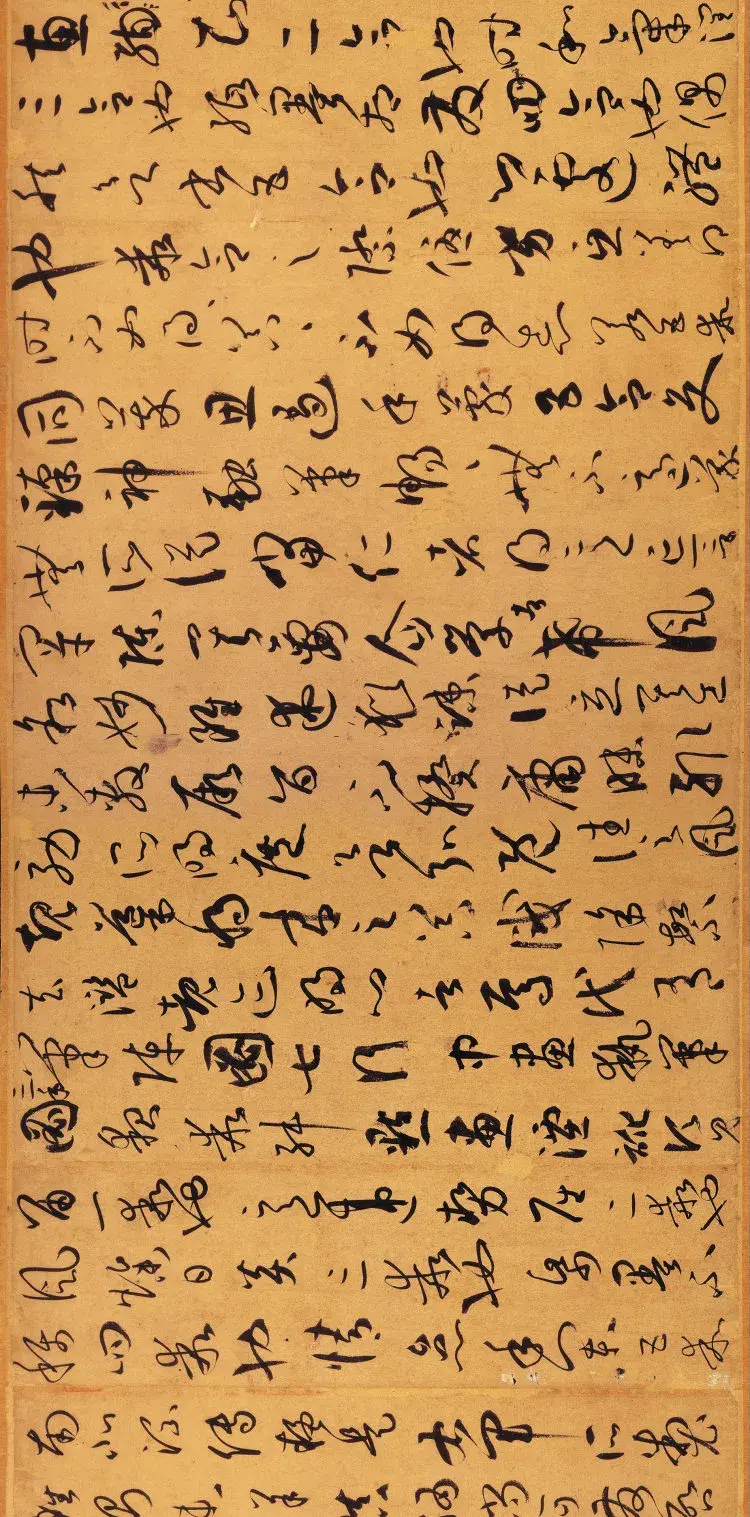

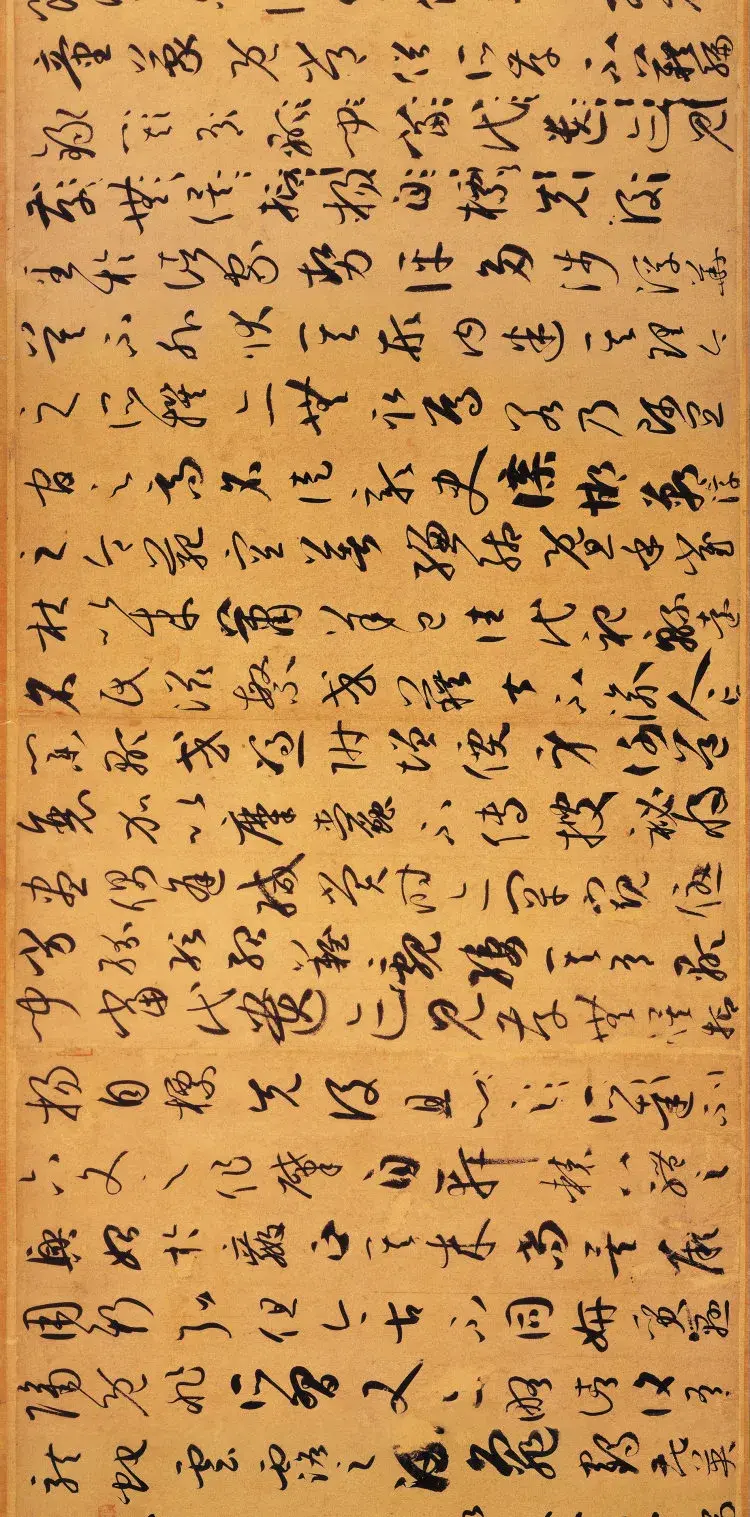

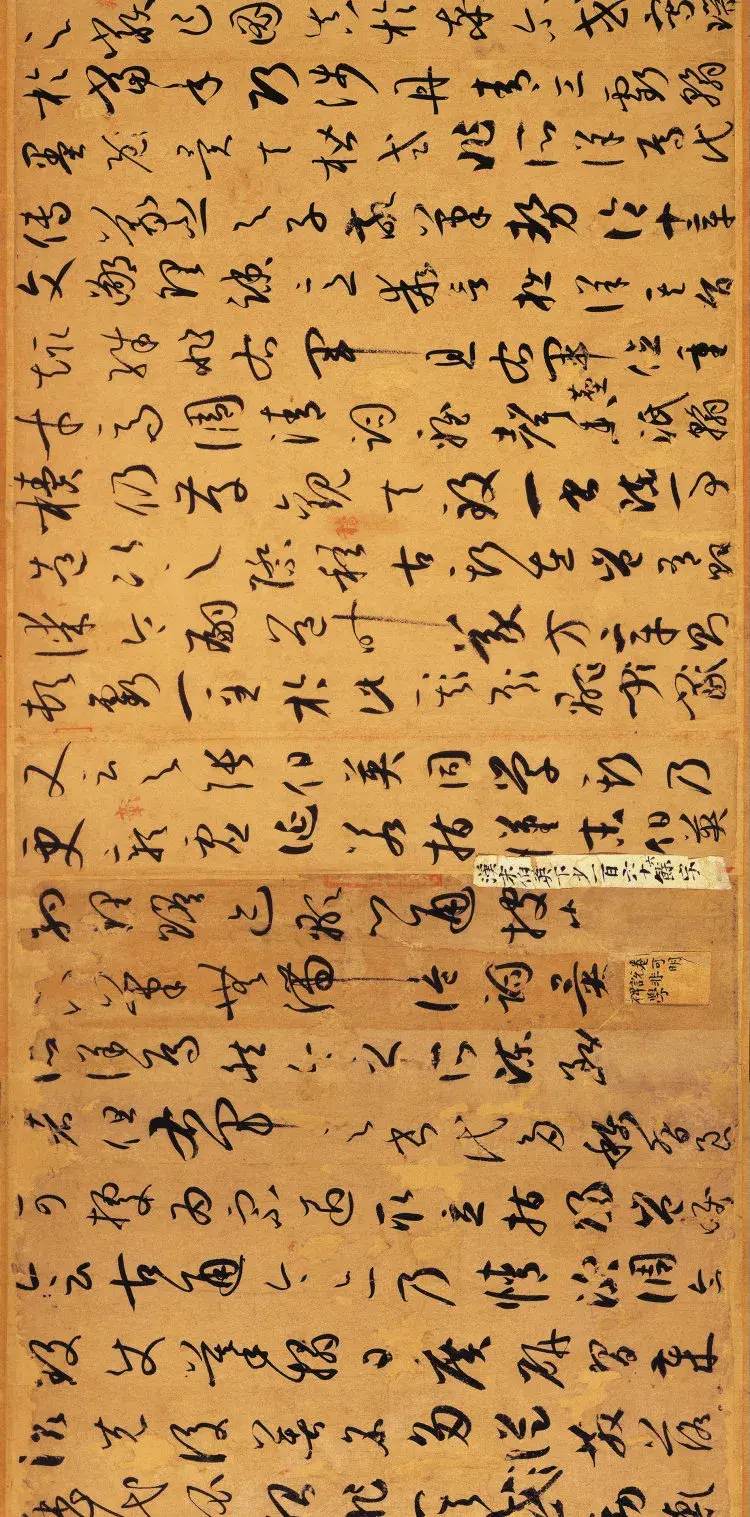

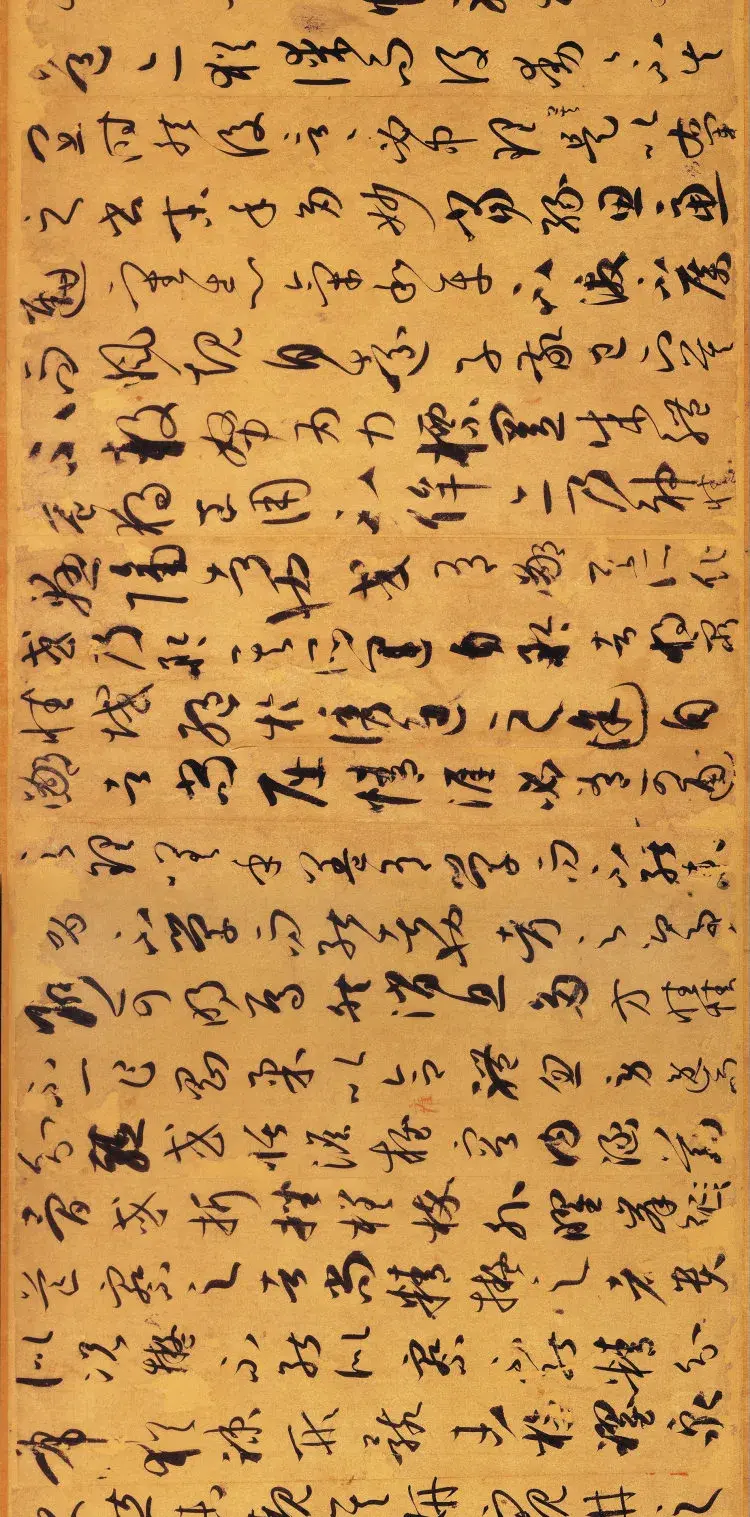

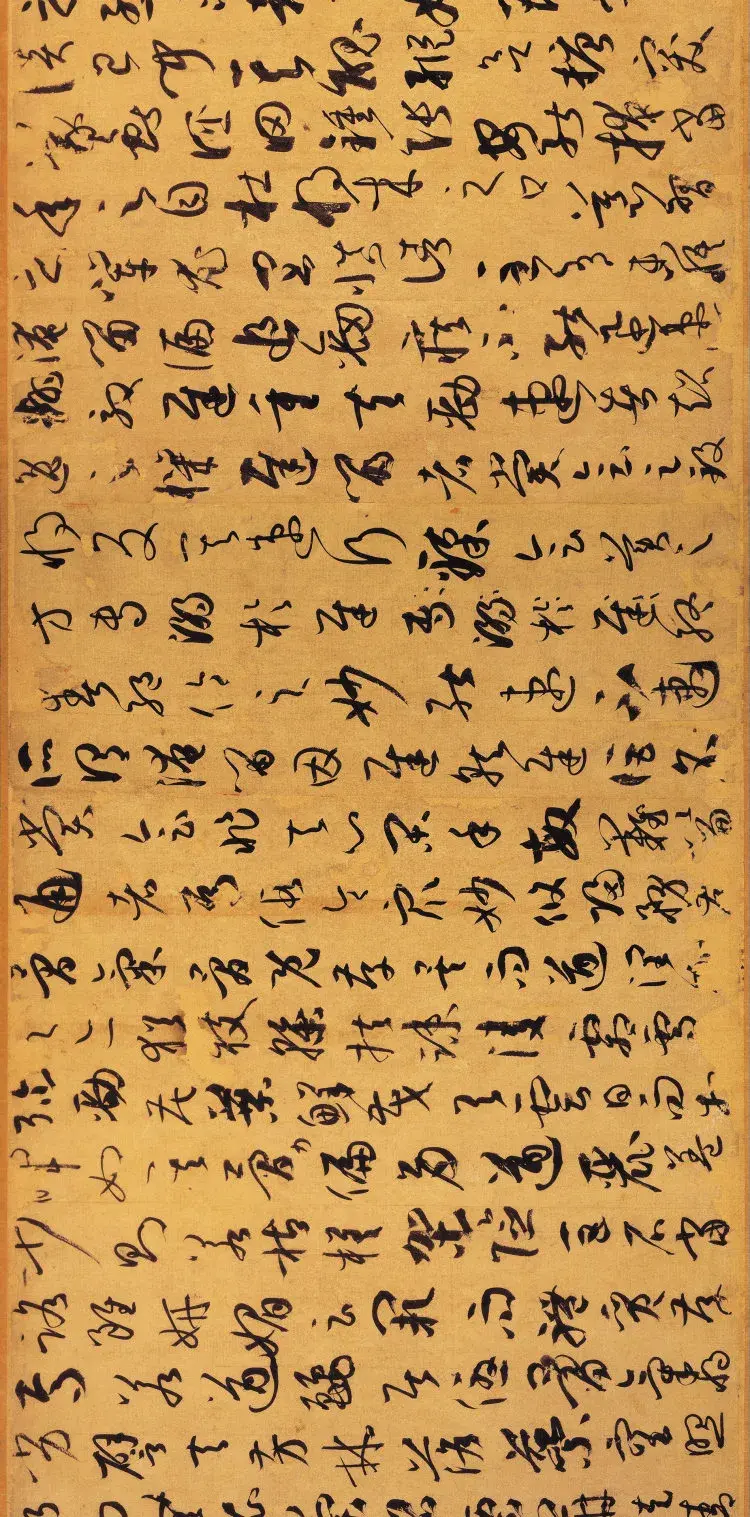

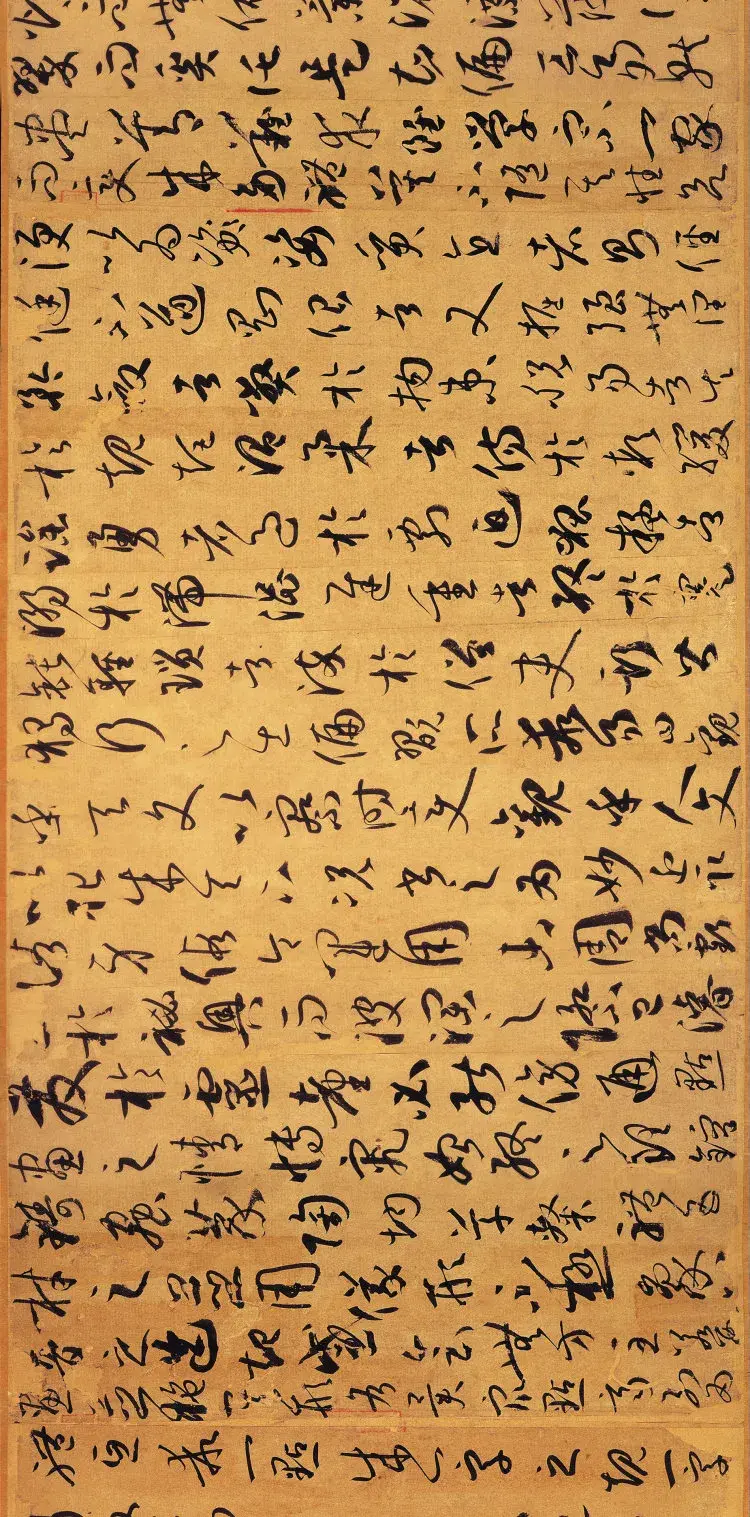

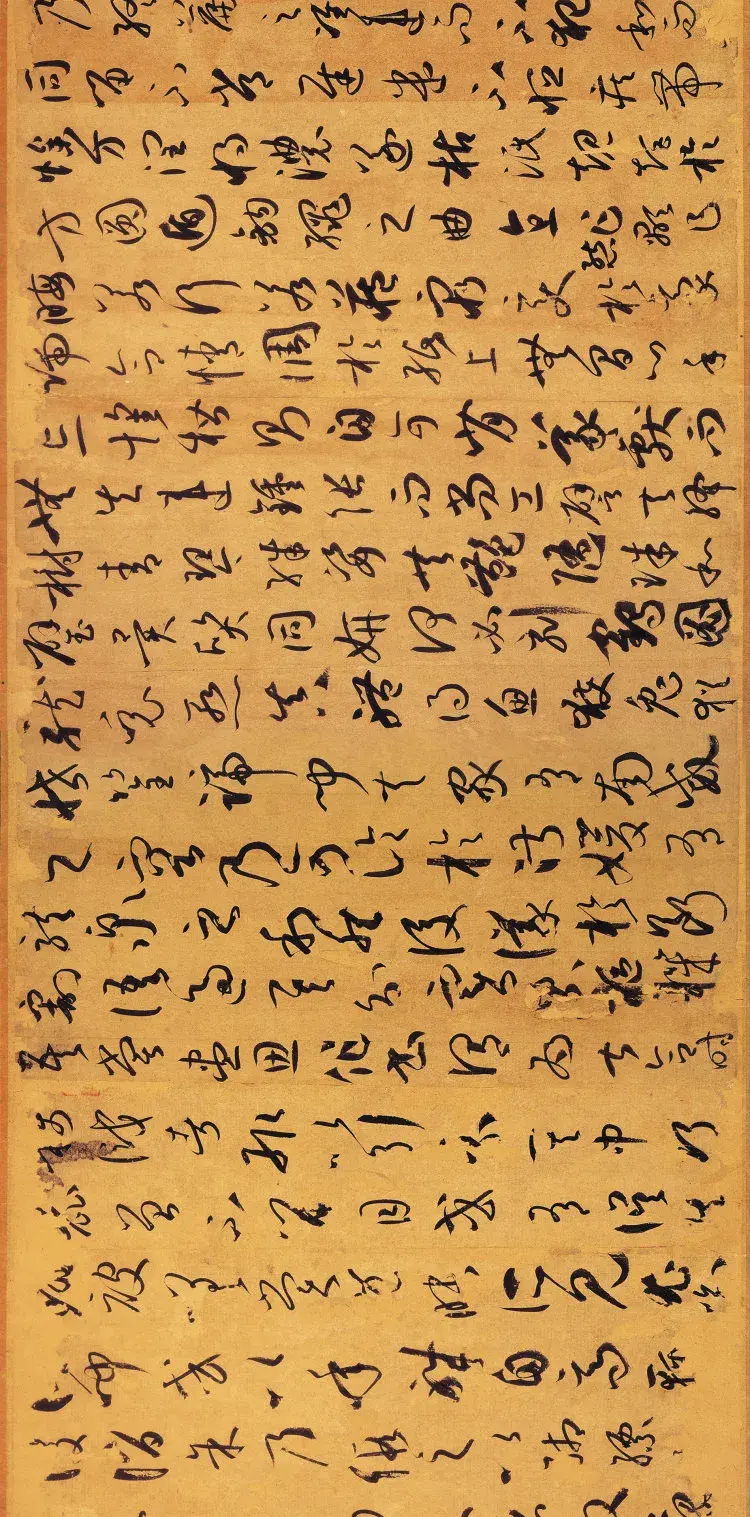

《书谱》以草书书写,直接继承了以王羲之、王献之为代表的魏晋遗风,同时融入了孙过庭个人的独特风格。其笔势强劲,奔放自如,字里行间透露出轻松潇洒的孙氏风采,为唐人草书风范的确立作出了巨大贡献。《书谱》的书法艺术成就主要体现在其笔法、字法、墨法以及整体风格上。

1、笔法正统且富有变化

《书谱》的笔法直接继承了以王羲之、王献之为代表的魏晋遗风,展现出深厚的传统功底。孙过庭在运笔时详加阐述,强调“笔不妄动”,即根据字形的不同,运用不同的笔法和墨色,以达到自然之美。这种笔法既体现了传统书法的精髓,又融入了孙过庭个人的演绎变化,使得《书谱》中的字形轻松而潇洒[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)]。

2、字法严谨且富有神韵

在字法上,《书谱》中的字结构严谨,点画之间呼应紧密,整体布局和谐统一。孙过庭提出了“执、使、转、用”的概念,分别对应书法中的深浅长短、纵横牵掣、钩环盘纡和点画向背。这些技巧的运用,使得《书谱》中的字更加丰富多样,且富有神韵。例如,孙过庭在处理某些字时,会特意夸张某些笔画,如将“者”字中间的撇画写得异常粗阔而墨重,造成极强的胀大感,这种处理手法既标新立异,又彰显了其深厚的书法功底[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)]。

3、墨法自然且富有层次

在墨法上,《书谱》同样表现出色。孙过庭在创作时,会根据字形的需要和整体布局的安排,灵活运用不同的墨色和浓淡变化。这种墨法的运用,使得《书谱》中的字既有轻重缓急之分,又有干湿浓淡之别,从而增强了作品的艺术感染力。

4、章法布局独特具有灵动感

在章法上,《书谱》追求字字独立,连处较少,形成了纵有行、横无列的独特布局。每个字的长短大小都根据形势而生,既有序又不失生动活泼。这种章法使得整篇作品既显得井然有序,又充满了灵动与变化。

5、整体风格轻松潇洒且不失严谨

从整体风格上看,《书谱》轻松潇洒,别开一新境界。孙过庭在继承传统的基础上,融入了个人的创新元素,使得《书谱》既具有魏晋遗风的古朴典雅,又不失唐代书法的雄浑大气。同时,《书谱》在布局上也非常讲究,字与字之间、行与行之间都保持着和谐统一的关系,使得整个作品看起来既严谨又富有韵味[backcolor=rgba(223, 223, 245, 0.4)]。

总之,《书谱》的书法艺术在笔法、字法、墨法以及整体风格上都表现出极高的水平,是中国书法史上的瑰宝之一。

二、书法理论贡献

《书谱》不仅是一部书法艺术杰作,更是一部具有里程碑性质的书法理论著述。全文3500余字,内容广博宏富,涉及中国书学的各个重要方面,见解精辟独到,揭示出了书法艺术的本质及许多重要规律。《书谱》的书法理论主要涵盖了对书法艺术的全面探讨,包括书法发展论、书体论以及对书法艺术本质和规律的深刻揭示。

首先,《书谱》提出了书法发展论。孙过庭在书中回顾了书法历史的发展,从汉魏的钟繇、张芝,到晋末的王羲之、王献之,他评价了这些书法大家的成就,并指出书法风格随着时代的变迁而有所不同,但都应追求“古不乖时,今不同弊”的境界,即在继承传统的同时,也要避免时弊,保持书法的独特韵味和时代特色。

其次,《书谱》详细阐述了书体论。孙过庭对真(楷)、行、隶、草等各种书体的特征进行了深入剖析,他认为各种书体之间并非孤立存在,而是相互融合、贯通的。例如,他提到“草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札”,强调了草书与楷书之间应相互借鉴,以达到更高的艺术境界。

此外,《书谱》还深刻揭示了书法艺术的本质及许多重要规律。孙过庭认为,书法不仅是一种技艺,更是一种文化的传承与自我心灵的修炼。他通过细腻的笔触描绘出创作过程中的个人感受与心路历程,引导读者在技法学习的同时,探索自我与艺术的关系,体悟书法的韵味。同时,他也对书法的用笔、结体、章法、布局等技法层面进行了深入探讨,为后世书法学习者提供了宝贵的理论指导。

《书谱》的书法理论不仅全面而深入,而且见解深刻独到,是中国古代书法理论史上的一部里程碑式著作,对后世书法教育产生了深远影响。

三、历史地位及影响

《书谱》在中国书法史上的历史地位和影响非常深远。《书谱》是唐代书法家孙过庭的代表作,不仅是一部书法理论著作,也是草书艺术的经典之作。它继承了魏晋遗风,并对后世书法教育和创作产生了巨大影响。孙过庭在《书谱》中提出了“古不乖时,今不同弊”的著名书法观,这一观点为书法美学理论奠定了基础。此外,《书谱》还详细阐述了正、草二体书法的运笔技巧,被后人称为《运笔论》。

《书谱》的内容广博宏富,涉及中国书学的各个方面,揭示了书法艺术的本质及许多重要规律,成为古代书法理论史上一部具有里程碑性质的著述。孙过庭在书中对中国书法的“表情”本质做了科学而鲜明的揭示,深入探讨了书法艺术的本质。这部作品不仅在书法技法上提出了“重心轻到”的理论,强调运笔的轻重节奏,还在行、草、楷、隶、篆等不同文字风格上进行了深入的探讨和实践总结。

《书谱》的影响不仅限于书法领域,还扩展到了其他艺术领域。它的理论和实践方法对后世书法家的创作提供了丰富的思路和指导,影响了许多书法家的创作风格和技法。此外《书谱》的文化价值和艺术领悟也为世界文化艺术的研究和交流提供了重要基础。

《书谱》以其独特的艺术风格和思想,准确而富有创新性地总结了前人的书法经验,并打破了传统式微的局面,被誉为中国书法艺术史上的权威之作。它对于中国书法艺术的发展和推动具有重要的作用,从书法技法、书法理论以及书法造诣等方面为后世的书法研究和创作提供了丰富的思路、理论和方法。自问世以来,《书谱》便受到了历代书法爱好者的极高评价。宋代书法大家米芾对《书谱》的评价极高,他认为在唐代草书中,无人能超越孙过庭对王羲之、王献之书风的继承与发展。清代书法家刘熙载也对《书谱》给予了高度评价,认为其用笔虽破而愈完,纷而愈治,飘逸中透着沉着,婀娜中藏着刚健。

在现代,《书谱》依然被众多书法学习者视为必读之作。其蕴含的智慧与哲理激励着一代又一代的书法爱好者。

一、《书谱》概述·未竟之作·书论双绝·书史绝唱

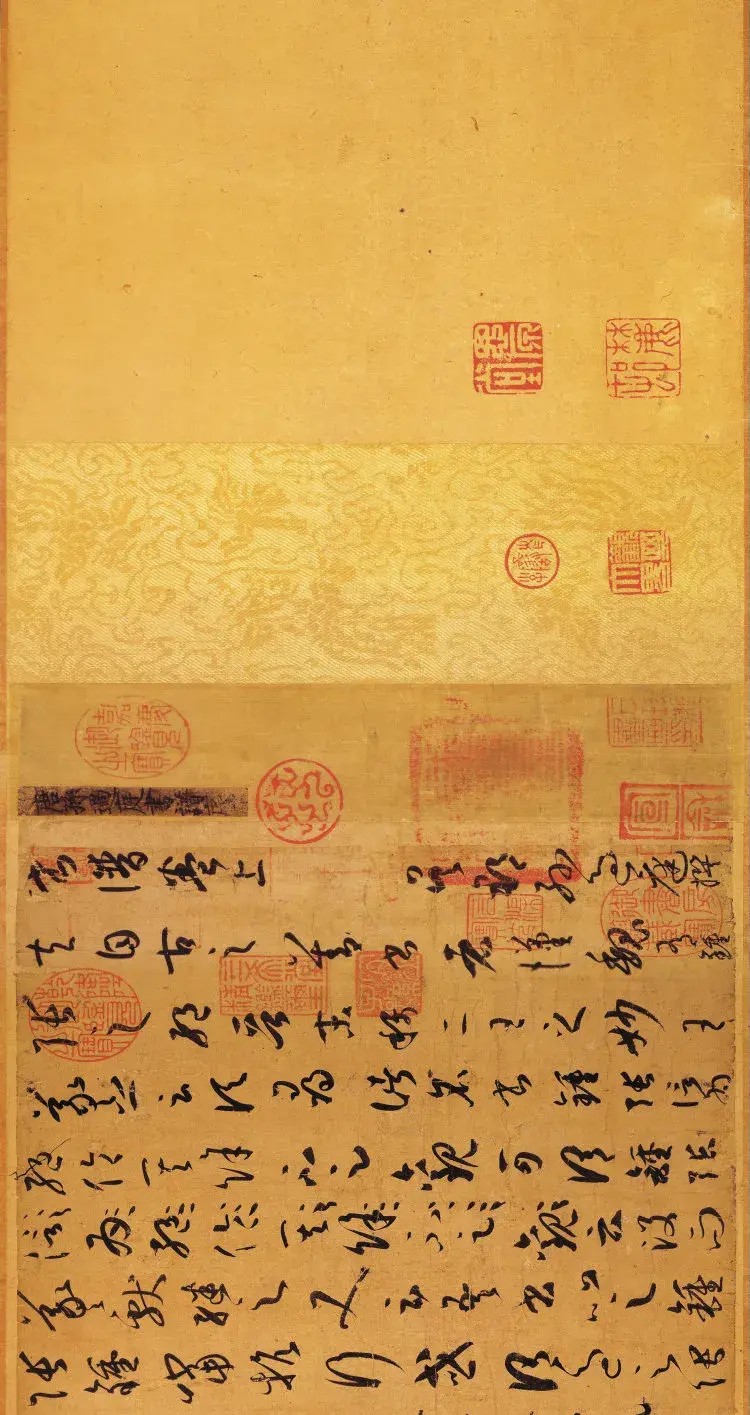

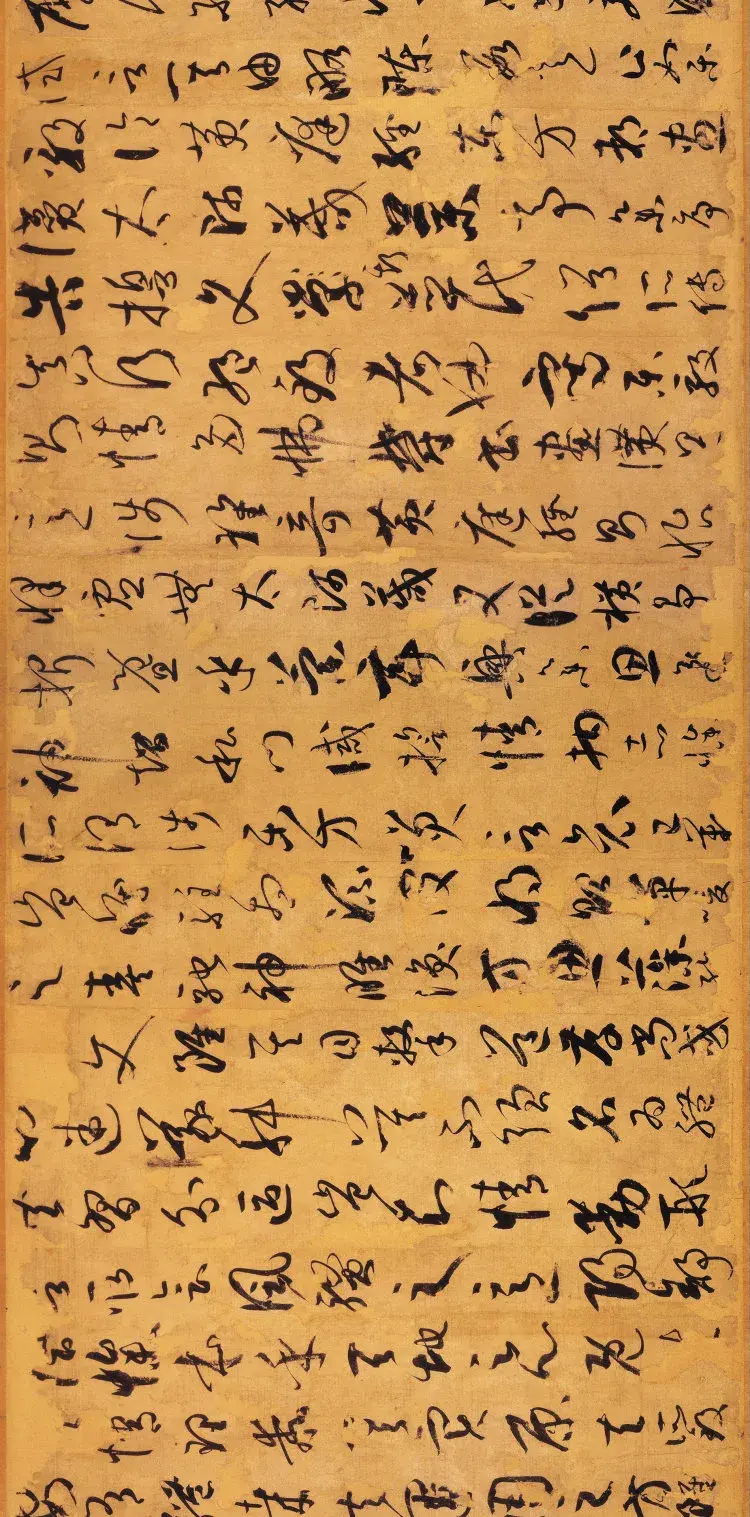

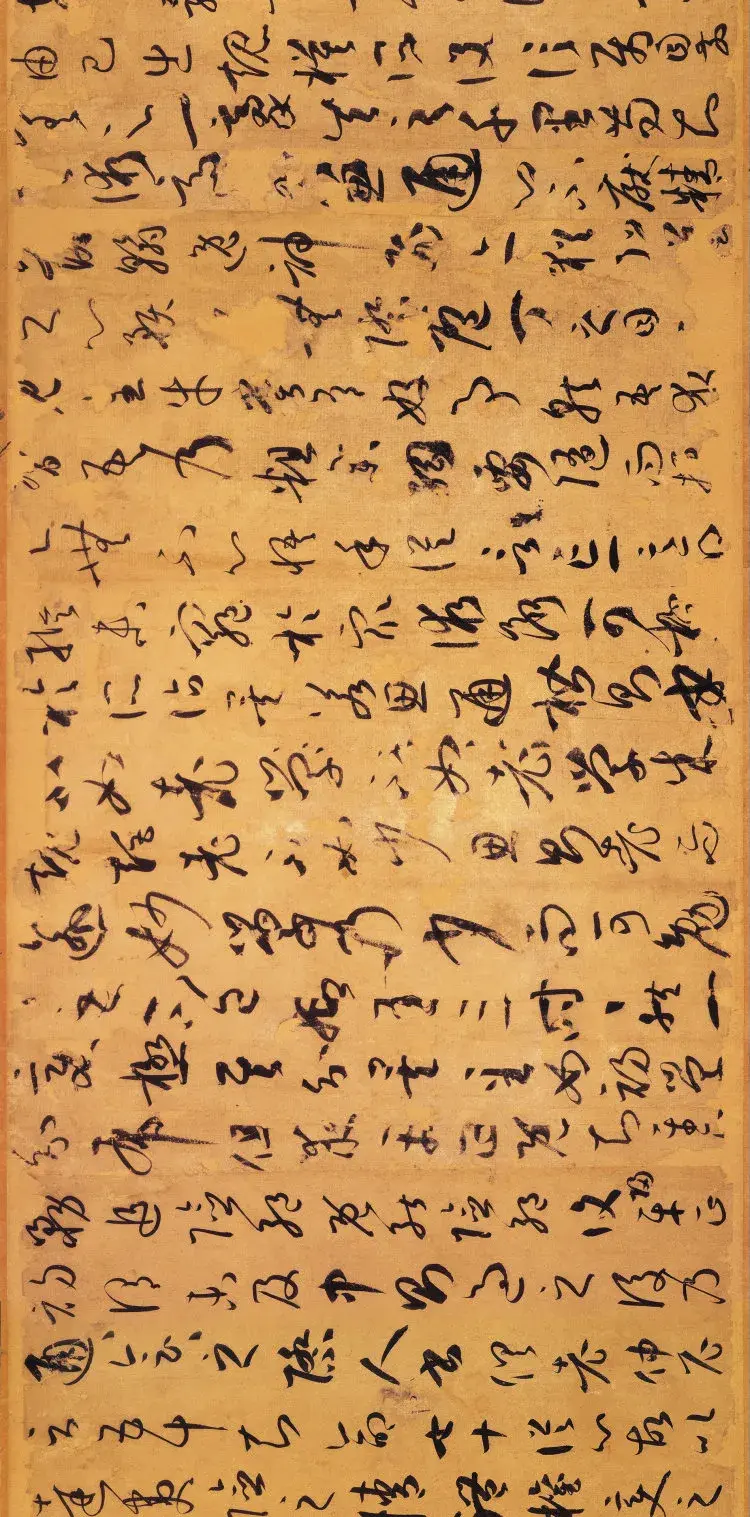

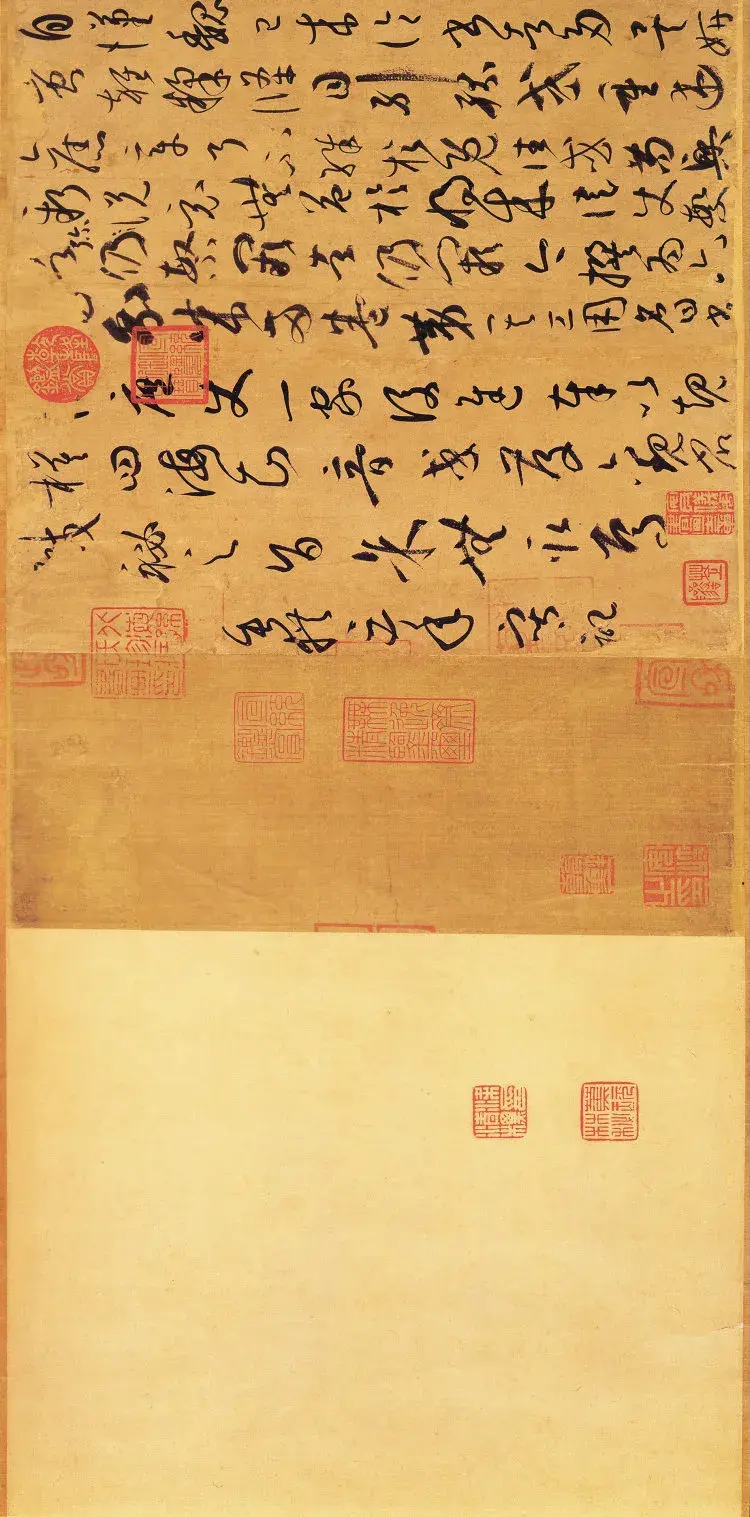

孙过庭《书谱》,草书墨迹纸本,孙氏撰并书,作于垂拱三年(公元687年),纵27.2厘米,横898.24厘米,共351行,3600余字。衍文70余字,“汉末伯英”下缺30字,“心不厌精”下缺30字。孙过庭撰写《书谱》一卷,于运笔详加阐述,故唐、宋间亦称《运笔论》。

《书谱》留传有序,真迹原藏宋内府,钤有“宣和”“政和”二印,宋徽宗题签,后归孙承泽、安岐、清内府藏,现藏于台北故宫博物院。宋《宣和和书谱》、米芾《书史》、明张丑《清河书画舫》等皆有著录。

千百年来传诵广泛的《书谱》,其确切名称应叫《书谱序》,因为一直没有看到《书谱》的正文,就把这篇序言径称《书谱》。从原文本身看,篇末说“今撰为六篇,分为两卷”,但全文从内容到形式并没有分成六个部分来写;而只是概述了书法的源流与支派,评述了前人论书之偏蔽,以及叙述自己撰写《书谱》的旨趣等。由此观之,完全是序言体制。

孙过庭生前好友陈子昂在《孙君墓志铭》中说:“将期老而有述,死且不朽,宠荣之事,于我何有哉!志竟不遂,遇暴疾,卒于洛阳植业里之客舍。”所谓“志竟不遂”大概是指论稿未完成。后宋徽宗赵佶用瘦金体在其墨迹的前面写上“唐孙过庭书谱序”的题签,标明是“序”。

孙过庭《书谱》内容主要为书学体验、书谱撰写要旨及学习书法的一些基本原则。一般认为此(上)卷为“序”,宋元明时分为两卷,入严嵩之手时,装为一卷。下卷为“谱”,作者生前未能完成。《书谱》在宋内府时尚有上、下二卷,下卷散失后,现传世只上卷。

自公元687年至今,1200多年来的中国书法史上,孙过庭的《书谱》可谓绝唱。宋代以来,无论是学习书法,还是研究书法史论,孙过庭和《书谱》都是一个绕不开的重要人物和书学论著。这不仅仅是因为《书谱》的学术理论价值,就单是从书法创作的角度来审视,《书谱》也是每一个书法学习者的必修课。

二、《书谱》的艺术风格·草书范字较多·风格古朴轻灵·转折圆润流畅

1、为后世提供了草字范本

在历代经典的草书刻帖中,有的只有短短四五十个字,多则数百,而像《书谱》有这么多字的古帖的确是很少有,所以说它为初学者提供了难得的草字范本,尤其是同一个字在不同位置的不同处理。字帖中虽然重复的字很多,但在上下文不同的行距章法衔接中,都有不同的字态写法。

2、古朴简约的艺术风格

结字与笔法古朴简约是《书谱》的突出风格。每当我们临摹《书谱》时,先将字帖打开,静心读帖,悉心体会帖中的字,个个珠圆玉润,天真灿漫,充满着无限的生命活力。细观其用笔,起、行、使转、提按、收都交代得清清楚楚,一丝不苟。只偶尔在率性的表现时,有少数几个字的连绵,大部分用笔是单字、笔与笔之间笔锋的断开,笔意相连,呼应紧凑。这样,就少了许多错综复杂的缠绕,在用笔上,化繁为简;在结体上,崇尚古朴,所以字就显得简约疏朗。由此观之,孙过庭草书多出自王羲之《十七帖》,且有章草笔意,较为古朴。如张怀瓘所说:“尚异好奇,凌越险阻……”王世贞《艺苑卮言》:“《书谱》浓润圆熟,几在山阴堂室,后复纵放,有渴猊游龙之势……”

《书谱》与《十七帖》相比,孙过庭多了些率性放纵的长线条以及“渴猊游龙之势”。但其长线的飘逸放纵只是孙氏的偶尔为之。因《十七帖》是石刻,线条略显瘦硬,用笔和结体更有金石气,字字在法度之中,少有放纵之势和长线及点画的跳荡,整体章法没有大的跳动,字距均匀,结构平和而《书谱》由于是墨迹,书写的率性跃然纸上。笔墨的使转提按灵动,作品有一股温润典雅、轻松欢快流动的气息,加上作者在书写时的心理情绪变化,性情的波澜在笔下随着笔锋的提按收放,线条粗细飞动变化自然流泻在宣纸上。尤其是在收笔时,孙过庭对毛笔控制得比较好,收笔干净利落。

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/3a72de6239ce4aee91e52c7280afa094_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/0745024a9863474fb0cdb514444f7eff_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/0b9df60234e141de9bfcda12d6f98b8a_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/7a329253a199420193f437ad68652fb4_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/35c48b7a6cf3472a8206968ec1ec7449_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/6713ef07f74e49bea801aafed8f19e1a_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/4dfbbf3049ab44fe8f83bd54d6db7070_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/3a8a26949e9f4820a8222bdf6573b237_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/6fc9f43412474c8ead37dc80681f2aea_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/f09de833a153490980dea1bd5db3aa6f_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/6df0990a834e4f79b9dd3e458ba6c435_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/63cbe7dbafd7429b9ab096c02d3b029e_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/70b0deee0f5b495a9eeb9f300a703a3f_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/509b106d247c45e2a9a63233e1b398dc_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/8dbb307a14b7467fb7dcee21d7a0998f_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/cf24a4e0f5ce4cee8c6f77695d513f0f_th.png[/img]

[img]http://img.mp.sohu.com/upload/20170521/1276594b031141e492096806b57d7c27_th.png[/img]

王羲之《十七帖》全本

《书谱》在用笔提按动作的交代上更能让初学者窥探到笔法的来龙去脉,丰润的墨韵也体现了墨迹的书写率性。由于孙过庭工于用笔,笔锋的动作都处理的很利索,丝毫不拖泥带水,结构也因取法《十七帖》,多有章草的笔意,显得古朴简约,疏阔萧散。

3、点画空灵轻盈,转折处多用圆笔

《书谱》整篇文字少有连绵,有行无列,字字独立,静静欣赏,如天女散花,各具动人姿态。孙过庭用笔准确,精微灵活,功夫深厚,且含蓄隽永,很少有多余的习性动作出现。前半段比较沉实稳健,中间逐渐放开,后面越写越精彩,意在笔先,潇洒流畅,翰逸神飞,达到了如他所说的“智巧兼优,心手双畅”的境界。

笔墨仿佛成了他生命中的一部分,汉字也不再是书写的障碍,可以随心所欲地尽情表达。孙过庭真是一个难得的书法才子,对于书法的认识如此深刻,见地如此高远,书写技法如此娴熟,足以令人惊叹。

孙过庭用笔在使转处多用圆笔,偶尔才用折笔。但孙过庭的点画主体风格还是以圆笔为主,以晋韵风雅含蓄的气息为风格的内涵。

三、《书谱》的书法史地位·草书艺术神话

魏晋以后有成就的行草书家无不宗法“二王”帖学一脉,然而虽同出一家,由于书家本身的学养、性格迥异,对于经典的笔法、结构喜好不同,取舍自然也就不同,因此即便在同一时代,都宗法“二王”,他们形成的个人书法艺术风格仍然有很大差异。

张旭(675-759)、怀素(737-?)、孙过庭(646-697),从他们出生的年代来看,张旭与孙过庭有交叉但相去又不算太远,只可惜没有看到他们之间有交往的记录。孙过庭在《书谱》自署“吴郡孙过庭”,如果说孙过庭是富阳人,那么应与张旭吴郡今江苏苏州距离不远。如按孙过庭自说“吴郡孙过庭”很可能还是同一个地方的人。遗憾的是没有他们之间艺事交往的文字实录,不过他们之间生存年代相交,地点也相近,应该有文人交往之轶事。

唐代是中国政治、经济的鼎盛时代,也是草书和其他文学艺术的辉煌时代。张旭的草书遒劲敦厚,宏逸雄强;怀素的草书线质细如钢丝,充满弹性质感,点画飘逸飞扬;而孙过庭的《书谱》则是清秀温润的小草,字字断开,加糅章草古朴意趣,生动活泼,天然淡远。

“君子逸翰,旷代同仙”。(陈子昂《祭率府孙录事文》)张旭、怀素气势恢宏的连绵大草,孙过庭天真烂漫、灵逸简约的小草,标志着中国草书艺术的一个新高度,尤其是张旭的《千字文残石》、怀素的《自叙帖》和孙过庭的《书谱》,共同演绎了中国草书艺术史上的神话。

孙过庭继承并发展了“二王”的帖学书风,作为小草书法艺术经典墨迹,也是书法史上由晋到唐以来难得的墨迹文本,数千字难得的墨迹,此作给致力于草书艺术学习研究者,提供了可贵的真实资料。《书谱》本身的思想理论和书法艺术审美的高度,使它无疑成为我们学习书法的必读文论和必临之经典法帖。

通过学习《书谱》,能够使我们明晰很多书史、书体、技法、书写环境、书写心态与书写工具等多方面的问题。临摹《书谱》,不仅能让我们领略孙过庭书法艺术的风采,体现《书谱》深刻精辟的思想;同时也能从此作体味“二王”晋韵书风的古意渊源,辨析“二王”帖学技法的发展脉络,继承和发展“二王”帖学的秀韵、清逸、俊朗之书风。

四、《书谱》原古文内容

夫自古之善书者,汉魏有钟张之绝,晋末称二王之妙。王羲之云:“顷寻诸名书,钟张信为绝伦,其馀不足观。”可谓钟张云没,而羲献继之。又云:“吾书比之钟张,钟当抗行,或谓过之。张草犹当雁行。然张精熟,池水尽墨,假令寡人耽之若此,未必谢之。”此乃推张迈钟之意也。考其专擅,虽未果于前规;摭以兼通,故无惭于即事。

评者云:“彼之四贤,古今特绝;而今不逮古,古质而今妍。”夫质以代兴,妍因俗易。虽书契之作,适以记言;而淳醨一迁,质文三变,驰骛沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊,所谓“文质彬彬。然后君子。”何必易雕宫于穴处,反玉辂于椎轮者乎!

又云:“子敬之不及逸少,犹逸少之不及钟张。”意者以为评得其纲纪,而未详其始卒也。且元常专工于隶书,伯英尤精于草体,彼之二美,而逸少兼之。拟草则馀真,比真则长草,虽专工小劣,而博涉多优;总其终始,匪无乖互。

谢安素善尺牍,而轻子敬之书。子敬尝作佳书与之,谓必存录,安辄题后答之,甚以为恨。安尝问敬:“卿书何如右军?”答云:“故当胜。”安云:“物论殊不尔。”子敬又答:“时人那得知!”敬虽权以此辞折安所鉴,自称胜父,不亦过乎!且立身扬名,事资尊显,胜母之里,曾参不入。以子敬之豪翰,绍右军之笔札,虽复粗传楷则,实恐未克箕裘。况乃假托神仙,耻崇家范,以斯成学,孰愈面墙!后羲之往都,临行题壁。子敬密拭除之,辄书易其处,私为不恶。羲之还见,乃叹曰:“吾去时真大醉也!”敬乃内惭。是知逸少之比钟张,则专博斯别;子敬之不及逸少,无或疑焉。

余志学之年,留心翰墨,味钟张之余烈,挹羲献之前规,极虑专精,时逾二纪。有乖入木之术,无间临池之志。观夫悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之资,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形。或重若崩云,或轻如蝉翼。导之则泉注,顿之则山安。纤纤乎似初月之出天涯,落落乎犹众星之列河汉。同自然之妙有,非力运之能成。信可谓“智巧兼优,心手双畅;翰不虚动,下必有由。”

一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。况云积其点画,乃成其字。曾不傍窥尺牍,俯习寸阴。引班超以为辞,援项籍而自满。任笔为体,聚墨成形。心昏拟效之方,手迷挥运之理,求其妍妙,不亦谬哉。

然君子立身,务修其本。杨雄谓:“诗赋小道,壮夫不为。”况复溺思毫厘,沦精翰墨者也!

夫潜神对弈,犹标坐隐之名;乐志垂纶,尚体行藏之趣。讵若功宣(一说“定)礼乐,妙拟神仙,犹挻埴之罔穷,与工炉而并运。好异尚奇之士,玩体势之多方;穷微测妙之夫,得推移之奥赜。著述者假其糟粕,藻鉴者挹其菁华,固义理之会归,信贤达之兼善者矣。存精寓赏,岂徒然欤?

而东晋士人,互相陶染。至于王谢之族,郗庾之伦,纵不尽其神奇,咸亦挹其风味。去之滋永,斯道逾微。方复闻疑称疑,得末行末,古今阻绝,无所质问;设有所会,缄秘已深;遂令学者茫然,莫知领要,徒见成功之美,不悟所致之由。或乃就分布于累年,向规矩而犹远,图真不悟,习草将迷。假令薄解草书,粗传隶法,则好溺偏固,自阂通规。讵知心手会归,若同源而异派;转用之术,犹共树而分条者乎?

加以趋变适时,行书为要;题勒方畐(幅),真乃居先。草不兼真,殆于专谨;真不通草,殊非翰札。真以点画为形质,使转为情性;草以点画为情性,使转为形质。草乖使转,不能成字;真亏点画,犹可记文。回互虽殊,大体相涉。故亦傍通二篆,俯贯八分,包括篇章,涵泳飞白。若毫厘不察,则胡越殊风者焉。

至如钟繇隶奇,张芝草圣,此乃专精一体,以致绝伦。伯英不真,而点画狼藉;元常不草,使转纵横。自兹己降,不能兼善者,有所不逮,非专精也。虽篆隶草章,工用多变,济成厥美,各有攸宜:篆尚婉而通,隶欲精而密,草贵流而畅,章务检而便。然后凛之以风神,温之以妍润,鼓之以枯劲,和之以闲雅。故可达其情性,形其哀乐,验燥湿之殊节,千古依然;体老壮之异时,百龄俄顷。嗟乎,不入其门,讵窥其奥者也。

又一时而书,有乖有合,合则流媚,乖则雕疏,略言其由,各有其五:神怡务闲,一合也;感惠徇知,二合也;时和气润,三合也;纸墨相发,四合也;偶然欲书,五合也。心遽体留,一乖也;意违势屈,二乖也;风燥日炎,三乖也;纸墨不称,四乖也;情怠手阑,五乖也。乖合之际,优劣互差。得时不如得器,得器不如得志。若五乖同萃,思遏手蒙;五合交臻,神融笔畅。畅无不适,蒙无所从。当仁者得意忘言,罕陈其要;企学者希风叙妙,虽述犹疏。徒立其工,未敷厥旨。不揆庸昧,辄效所明;庶欲弘既往之风规,导将来之器识,除繁去滥,睹迹明心者焉。

代有《笔阵图》七行,中画执笔三手,图貌乖舛,点画湮讹。顷见南北流传,疑是右军所制。虽则未详真伪,尚可发启童蒙。既常俗所存,不藉编录。至于诸家势评,多涉浮华,莫不外状其形,内迷其理,今之所撰,亦无取焉。

若乃师宜官之高名,徒彰史牒;邯郸淳之令范,空著缣缃。暨乎崔、杜以来,萧、羊已往,代祀绵远,名氏滋繁。或藉甚不渝,人亡业显;或凭附增价,身谢道衰。加以糜蠹不传,搜秘将尽,偶逢缄赏,时亦罕窥,优劣纷纭,殆难覼缕。其有显闻当代,遗迹见存,无俟抑扬,自标先后。

且六文之作,肇自轩辕;八体之兴,始于嬴政。其来尚矣,厥用斯弘。但今古不同,妍质悬隔。既非所习,又亦略诸。复有龙蛇云露之流,龟鹤花英之类,乍图真于率尔,或写瑞于当年。巧涉丹青,工亏翰墨,异夫楷式,非所详焉。代传羲之与子敬笔势论十章,文鄙理疏,意乖言拙,详其旨趣,殊非右军。且右军位重才高,调清词雅,声尘未泯,翰牍仍存。

观夫致一书,陈一事,造次之际,稽古斯在;岂有贻谋令嗣,道叶义方,章则顿亏,一至于此!又云与张伯英同学,斯乃更彰虚诞。若指汉末伯英,时代全不相接;必有晋人同号,史传何其寂寥!非训非经,宜从弃择。

夫心之所达,不易尽于名言;言之所通,尚难形于纸墨。粗可仿佛其状,纲纪其辞。冀酌希夷,取会佳境。阙而末逮,请俟将来。今撰执、使、转、用之由,以祛未悟。

执,谓深浅长短之类是也;使,谓纵横牵掣之类是也;转,谓钩环盘纡之类是也;用,谓点画向背之类是也。方复会其数法,归于一途;编列众工,错综群妙。举前人之未及,启后学于成规;窥其根源,析其枝派。贵使文约理赡,迹显心通;披卷可明,下笔无滞。诡辞异说,非所详焉。然今之所陈,务裨学者。但右军之书,代多称习,良可据为宗匠,取立指归。岂惟会古通今,亦乃情深调合。致使摹拓日广,研习岁滋,先后著名,多从散落;历代孤绍,非其效欤?试言其由,略陈数意:

止如《乐毅论》、《黄庭经》、《东方朔画赞》、《太师箴》、《兰亭集序》、《告誓文》,斯并代俗所传,真行绝致者也。写《乐毅》则情多怫郁;书《画赞》则意涉瑰奇;《黄庭经》则怡怿虚无;《太师箴》又纵横争折;暨乎《兰亭》兴集,思逸神超;私门诫誓,情拘志惨。所谓涉乐方笑,言哀已叹。岂惟驻想流波,将贻啴喛之奏;驰神睢涣,方思藻绘之文。虽其目击道存,尚或心迷议舛。莫不强名为体,共习分区。岂知情动形言,取会风骚之意;阳舒阴惨,本乎天地之心。既失其情,理乖其实,原夫所致,安有体哉!

夫运用之方,虽由己出。规模所设,信属目前。差之一豪,失之千里。苟知其术,适可兼通。心不厌精,手不忘熟。若运用尽于精熟,规矩谙于胸襟,自然容与徘徊,意先笔后,潇洒流落,翰逸神飞,亦犹弘羊之心,预乎无际;庖丁之目,不见全牛。尝有好事,就吾求习,吾乃粗举纲要,随而授之,无不心悟手从,言忘意得,纵未穷于众术,断可极于所诣矣。

若思通楷则,少不如老;学成规矩,老不如少。思则老而愈妙,学乃少而可勉。勉之不已,抑有三时;时然一变,极其分矣。至如初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝,既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会。通会之际,人书俱老。仲尼云:“五十知命”、“七十从心”。故以达夷险之情,体权变之道,亦犹谋而后动,动不失宜;时然后言,言必中理矣。

是以右军之书,末年多妙,当缘思虑通审,志气和平,不激不厉,而风规自远。子敬已下,莫不鼓努为力,标置成体,岂独工用不侔,亦乃神情悬隔者也。或有鄙其所作,或乃矜其所运。自矜者将穷性域,绝于诱进之途;自鄙者尚屈情涯,必有可通之理。嗟乎,盖有学而不能,未有不学而能者也。考之即事,断可明焉。

然消息多方,性情不一,乍刚柔以合体,忽劳逸而分躯。或恬憺雍容,内涵筋骨;或折挫槎枿,外曜锋芒。察之者尚精,拟之者贵似。况拟不能似,察不能精,分布犹疏,形骸未检;跃泉之态,未睹其妍,窥井之谈,已闻其丑。纵欲唐突羲献,诬罔钟张,安能掩当年之目,杜将来之口!慕习之辈,尤宜慎诸。

至有未悟淹留,偏追劲疾;不能迅速,翻效迟重。夫劲速者,超逸之机;迟留者,赏会之致。将反其速,行臻会美之方;专溺于迟,终爽绝伦之妙。能速不速,所谓淹留;因迟就迟,讵名赏会!非其心闲手敏,难以兼通者焉。

假令众妙攸归,务存骨气;骨既存矣,而遒润加之。亦犹枝干扶疏,凌霜雪而弥劲;花叶鲜茂,与云日而相晖。如其骨力偏多,遒丽盖少,则若枯槎架险,巨石当路,虽妍媚云阙,而体质存焉。若遒丽居优,骨气将劣,譬夫芳林落蕊,空照灼而无依;兰沼漂萍,徒青翠而奚托。是知偏工易就,尽善难求。

虽学宗一家,而变成多体,莫不随其性欲,便以为姿。质直者则径侹不遒,刚佷者又倔强无润;矜敛者弊于拘束,脱易者失于规矩;温柔者伤于软缓,躁勇者过于剽迫;狐疑者溺于滞涩,迟重者终于蹇钝;轻琐者淬于俗吏。斯皆独行之士,偏玩所乖。

《易》曰:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”况书之为妙,近取诸身。假令运用未周,尚亏工于秘奥;而波澜之际,已浚发于灵台。必能傍通点画之情,博究始终之理,镕铸虫篆,陶均草隶。体五材之并用,仪形不极;象八音之迭起,感会无方。至若数画并施,其形各异;众点齐列,为体互乖。一点成一字之规,一字乃终篇之准。违而不犯,和而不同;留不常迟,遣不恒疾;带燥方润,将浓遂枯;泯规矩于方圆,遁钩绳之曲直;乍显乍晦,若行若藏;穷变态于毫端,合情调于纸上;无间心手,忘怀楷则;自可背羲献而无失,违钟张而尚工。

譬夫绛树青琴,殊姿共艳;随珠和璧,异质同妍。何必刻鹤图龙,竟惭真体;得鱼获兔,犹吝筌蹄。

闻夫家有南威之容,乃可论于淑媛;有龙泉之利,然后议于断割。语过其分,实累枢机。

吾尝尽思作书,谓为甚合,时称识者,辄以引示。其中巧丽,曾不留目;或有误失,翻被嗟赏。既昧所见,尤喻所闻;或以年职自高,轻致陵诮。余乃假之以缃缥,题之以古目,则贤者改观,愚夫继声;竞赏毫末之奇,罕议锋端之失;犹惠侯之好伪,似叶公之惧真。是知伯子之息流波,盖有由矣。

夫蔡邕不谬赏,孙阳不妄顾者,以其玄鉴精通,故不滞于耳目也。向使奇音在爨,庸听惊其妙响;逸足伏枥,凡识知其绝群,则伯喈不足称,伯乐未可尚也。至若老姥遇题扇,初怨而后请;门生获书几,父削而子懊。知与不知也。夫士屈于不知己,而申于知己;彼不知也,曷足怪乎!故庄子曰:“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。”老子云:“下士闻道,大笑之;不笑之则不足以为道也。岂可执冰而咎夏虫哉!”

自汉魏已来,论书者多矣,妍蚩杂糅,条目纠纷:或重述旧章,了不殊于既往;或苟兴新说,竟无益于将来;徒使繁者弥繁,阙者仍阙。今撰为六篇,分成两卷,第其工用,名曰书谱,庶使一家后进,奉以规模;四海知音,或存观省。缄秘之旨,余无取焉。

垂拱三年写记

五、《书谱》古文今译内容

自古以来,善长书法的人,汉、魏时期,有钟繇(yáo)和张芝的卓绝书艺,晋末是王羲之和王献之的精妙。王羲之说:“近来研究名家书法,认为钟繇、张芝确实超群绝伦,其余的不值得观赏。”可以说,钟繇和张芝死后,王羲之、王献之继承了他们。王羲之又说:“我的书法与钟繇、张芝相比,与钟繇是不相上下,或者略超过他。与张芝的草书比,排在他后面;张芝精研熟练,临池学书,把池水都能染黑了,如果我也下功夫到那个程度,未必赶不过他。”这是推举张芝、自认超越钟繇的意思。考察王羲之书法的专精擅长,虽然还未完全实现前人法规,但能博采兼通各种书体,也无愧于书法了。

书法评论者说:“这四位才华出众的书法大师,可称得上古今独绝。但是今人(二王)还是不及古人(钟、张),古人的书法风尚质朴,今人的书法格调妍媚。”然而,质朴风尚因循时代发展而兴起,妍媚格调也随世俗变化在更易。虽然文字的创造,最初只是为了作一些记录,可是随着时代的发展,书风也会不断迁移。由醇厚变为淡薄,由质朴变为华丽,继承前者并有所创新,是一切事物发展的常规。书法最可贵的,在于既能继承历代传统,又不背离时代潮流;既能追求当今风尚,又不混同他人的弊俗。所谓“文采与内质相谐和,才是君子的风度”。何必闲置着华美的宫室去住古人的洞穴,弃舍精致的宝辇而乘坐原始的牛车呢?评论者又说:“献之的书法之所以不如羲之,就像羲之的不如钟繇、张芝一样。”我认为这已评论到问题的要处,但还未能详尽说出它的始末原由。钟繇专工隶书,张芝精通草体,这两人的擅长,王羲之兼而有之。比较张芝的草体王还擅于真书,对照钟繇的真书王又长于草体;虽然专精一体的功夫稍差,但是王羲之能广泛涉猎、博采众优。总的看来,彼此是各有短长的。

谢安素来善写尺牍书,而轻视王献之的书法。献之曾经精心写了一幅字赠给谢安,以为他一定会存留。不料被对方加上评语退了回来,献之对此事甚为怨恨。谢安曾问献之:“你感觉你的字比你父亲的如何?”答道:“当然超过他。”谢安说:“旁人的评论可不是这样啊。”献之又答道:“一般人哪里懂得!”王献之虽然用这种话应付过去,但自称胜过他的父亲,这不是太过分了吗!况且一个人立身创业,扬名于世,应该让父母同时得到荣誉,才是一种孝道。《孝经》上讲到曾参见到一条称“胜母”的巷子,认为不合人情拒绝进去。人们知道,献之的笔法是继承羲之的,虽然粗略学到一些规则,其实并未把他父亲的成就全学到手。何况假托是神仙授书,耻于推崇家教,带着这种思想意识学习书艺,与面墙而观有什么区别呢!有次王羲之去京都,临行前曾在墙上题字。走后献之悄悄擦掉,自己写上字,认为写得不错。羲之回家见到后叹息道:“我临走时真是喝得大醉了。”献之这才内心感到很惭愧。由此可知,王羲之的书法与钟繇、张芝相比,只有专工和博涉的区别;而王献之比不上王羲之,则是毫无疑问的了。

我少年读书时,就留心学书法,体会钟繇和张芝的作品神采,仿效羲之与献之的书写规范,又竭力思考专工精深的诀窍,转瞬过去二十多年,虽然缺乏入木三分的功力,但从未间断临池学书的志向。

观察笔法中悬针垂露似的变异,奔雷坠石般的雄奇,鸿飞兽散间的殊姿,鸾舞蛇惊时的体态,断崖险峰状的气势,临危据枯中的情景;有的重得像层云崩飞,有的轻得若金蝉薄翼;笔势导来如同泉水流注,顿笔直下类似山岳稳重;纤细的像新月升上天涯,疏落的若群星布列银河;精湛的书法好比大自然形成的神奇壮观,似乎进入决非人力所能成就的妙有境界,的确称得上智慧与技巧的完美结合,使心手和谐双畅;笔墨不作虚动,落纸必有章法。

在一画之中,令笔锋起伏变化;在一点之内,使毫芒顿折回旋。练成优美点画,方能把字写好。如果不去专心观察字帖,抓紧埋头苦练;只是空论班超写的如何.对比项羽自己居然不差。放任信笔为体,随意聚墨成形;心里根本不懂摹效方法,手腕也未掌握运笔规律,还妄想写得十分美妙,岂不极为荒谬吗!

君子立身,务必致力于根本的修养。扬雄说诗赋乃为“小道”,胸有壮志的人不会只搞这一行,何况专心思考用笔,把主要精力埋没在书法中呢!

全神贯注下棋的人,可标榜“坐隐”的美名;逍遥垂钓的人,能体会“行藏”的情趣。而这些又怎比得上书法能起宣扬礼乐的功用,并具有神仙般的妙术?如同陶工揉和瓷土塑造器皿变化无穷一般,又像工匠操作熔炉铸锻机具大显技艺那样!崇异尚奇的人,能够欣赏玩味字书体态和意韵气势的多种变化;精研探求的人,可以从中得到潜移转换与推陈出新的幽深奥秘。撰写书论文章的人,往往接受前人的糟粕;真正精于鉴赏的人,方能得到内涵的精华。经义与哲理本可溶为一体,贤德和通达自然可以兼善。记录下人的思想精华借以寄托自己的情致,难道能说是徒劳无益的吗?

东晋的文人,均互相熏陶影响。至于王、谢大族,郄、庾流派,其书法水平没有尽达神奇的地步,也已具有一定的韵致和风采。距离晋代越远,书法艺术就愈加衰微了。后代人听到书论,明知有疑也盲目称颂,得到一些皮毛也去实践效行;由于古今隔绝,反正难作质询;某些人虽有所领悟,又往往守口忌谈,致使学书者茫然无从.不得要领,只见他人成功的漂亮,却不明白人家成功的原因。有人为掌握结构分布费时多年,但距离法规仍是甚远。临摹真书难悟其理,练习草体迷惑不测。即便能够浅薄了解草书笔法,和粗略懂得楷书法则,又往往陷于偏陋,背离法规。哪里知道,心手相通犹如同一源泉形成的各脉支流;对转折的技法,就像一颗树上分生出若干枝条。

谈到应变时用,行书是主要的;对于题榜镌石,真书当属首选。写草书不兼有真书的笔意,容易失去规范法度;写真书不旁通草意,那就难以称为佳品。真书以点画组成形体,靠使转表现情感;草书用点画显露性灵,靠使转构成形体。草书用不好使转笔法,便写不成样子;真书如欠缺点画工夫,仍可记述文辞。两种书体形态彼此不同,但其规则却是大致相通。所以,学书法还要旁通大篆、小篆,融贯汉隶,参酌章草,吸取飞白。对于这些,如果一点也不清楚,那就像北胡与南越的风俗大不相同难以互通的情形了。

至于楷书堪称奇妙的钟繇,荣膺草圣的张芝,都是由于专精一门书体,才达到无与伦比的境地。张芝并不擅写真书,但他的草体具有真书点画明晰的特点;钟繇虽不以草见长,但他的真书却有草书笔调奔放的气势。自此以后,不能兼善真草二体的人,书法作品便达不到他们的水平,也就不能算作是真正的专精了。由于篆书、隶书、今草和章草,工巧作用各自多有变化,所以表现出的美妙也就各有特点:篆书崇尚委婉圆通,隶书须要精巧严密,今草贵在畅达奔放,章草务求简约便捷。然后以严谨的风神使其凛峻,以妍媚的姿致使其温润,以枯涩的笔调使其劲健,以安闲的态势使其和雅。这就在一定程度上,表达书者的情性,抒发着喜怒哀乐。察验用笔浓淡轻重的不同风格,从古到今都是一样的;从少壮到老年不断变化的书法意境,一生中随时可以表露出来。是啊!不入书法门径,怎能深解其中的奥妙呢?

书家在同一个时期作书,有合与不合,(也就是得势不得势、顺手不顺手的区别,这与本人当时的心情思绪、气候环境颇有关系。)合则流畅隽秀,不合则凋零流落,简略说其缘由,各有五种情况:精神愉悦、事务闲静为一合;感人恩惠、酬答知己为二合;时令温和、气候宜人为三合;纸墨俱佳、相互映发为四合;偶然兴烈、灵动欲书为五合。(与此相反,)神不守舍、杂务缠身为一不合;违反己愿、迫于情势为二不合;烈日燥风、炎热气闷为三不合;纸墨不协、器不称手为四不合;神情疲惫、臂腕乏力为五不合。合与不合,书法表现优劣差别很大。天时适宜不如工具应手,得到好的工具不如舒畅的心情。如果五种不合同时聚拢,就会思路闭塞,运笔懵懂;如果五合一齐俱备,则能神情交融,笔调畅达。流畅时无所不适,滞留时茫然无从。有书法功底的人,常常是得其意而忘言,不愿对人讲授要领;企求学书者又每每慕名前来询其奥妙,虽能悟到一些,但多疏陋。空费精力,难中要旨。因此,我不居守个人平庸昧见,将所知的全盘贡献出来,望能光大既往的风范规则,开导后学者的知识才能,除去繁冗杂滥,使人见到论述即可心领神会。

世上流传的《笔阵图》七行,中间画有三种执笔的手势,图象拙劣,文字谬误。见在南北各地流传,一般认为是王羲之所作。虽然未能辨其真伪,但还可以启发初学儿童。既然为一般人收存,也就不必编录。至于以往诸家的论著,大多是华而不实,莫不从表面上描绘形态,阐述不出内涵的真理。我的撰述,不取这种作法。

至于像师谊官虽有很高名望,(但因形迹不存,)只是虚载史册;邯郸淳也为一代典范,仅仅在书卷上空留其名。及至崔瑗、杜度以来,萧子云、羊欣之前,这段漫长年代,书法名家陆续增多。其中有的人,当时就负盛名,人死后书作流传下来,声望愈加荣耀;也有的人,生前凭借显赫地位被人捧高身价,死了之后,名气也就完了。还有某些作品糜烂虫蛀,毁坏失传,剩下的亦被搜购秘藏将尽。偶然欣逢鉴赏机会,也只是一览而过,加之优劣混杂,难得有条不紊的鉴别。其中有的早就扬名当时,遗迹至今存在,无须高人褒贬评论,自然会分辨出优劣的了。关于“六书”的始作、可以上溯到轩辕时代;“八体”的兴起,自然源于秦代嬴政。由来已很久远,历史上运用广泛,已起过重大作用。因为古今时代不同,质朴的古文和妍美的今体相差悬殊,且已不再沿用,也就略去不说。还有依据龙、蛇、云、露和龟、鹤、花、草等类物状创出来的字体,只是简单描摹物象形态,或写当时的“祥瑞”,虽然笔画巧妙,但缺作书技能、又非书法规范,也就不详细论述了。世上流传的王羲之《与子敬笔势论》十章,文辞鄙陋,论理粗疏;立意乖戾,语言拙劣,详察它的旨趣,绝非王羲之的作品。且羲之德高望重,才气横溢,文章格调清新,词藻优雅,声誉依然高尚,翰牍仍存于世。看他写一封信,谈一件事,即使仓促之时,还是注重古训。岂会在传授家教于子孙后嗣时,在指导书法规范的文章中,竟然顿失章法,一至如此地步!又说,他与张芝是同学,这就更加荒诞无稽了。若指的是东汉末期的张芝,〖时代完全不符;那必定另有同名的东晋人,可史传上为何毫无记载。此书既非书法规范,又非经典著作,应当予以抛弃。有时心里所理解的,难于用语言表达出来;能够用语言叙说的,又不易用笔墨写上白纸。只能粗略地书其形状,陈述大致纪要。希能斟酌其中的微妙,求得领悟佳美的境界。至于未能详尽之处,只好有待将来补充了。

说说执、使、用、转的道理与作用,可让不了解书法的人能够领悟:执,是说指腕执笔有深浅长短一类的不同;使,是讲使锋运笔有纵横展缩一类的区别;转,是指把握使转有曲折回环一类的笔势;用,就是点画有揖让向背一类的规则。将以上各法融会贯通,复合一途;编排罗列众家特长;交错综合诸派精妙,指出前列名家不足之处,启发后学掌握正确法规;深刻探索根源,分析所属流派。尽力做到文辞〗简练,论理充分,条例分明,浅显易懂;阅后即可明瞭把握,下笔顺畅无所淤滞。

至于那些奇谈怪论,诡词异说,就不是本篇所要说的了。然而要陈述的,力求对后学者有所裨益。在以往书法家中,王羲之的书迹为各代人所赞誉学习,可作为效法的宗师,从中获得造就书法的方向。王羲之书法不仅通古会今,而且情趣深切,笔意和谐。以致摹拓的人一天比一天多,研习的人一年比一年多;王羲之前后的名家手迹,大都散落遗失,只有他一人的代代流传下来,这难道不是明证吗?试谈其中缘由,简要地叙说几点。只看《乐毅论》《黄庭经》《东方朔画赞》《太师箴》《兰亭集序》《告誓文》等帖,均为世俗所传,是真书和行书的最佳范本。写《乐毅论》时心情不舒畅,多有忧郁;写《东方朔画赞》时意境瑰丽,想象离奇;写《黄庭经》时精神愉悦,若入虚境;写《太师箴》时感念激荡,世情曲折;说到兰亭兴会作序时,则是胸怀奔放,情趣飘然;立誓不再出山做官,可又内心深沉,意志戚惨。正是所谓庆幸欢乐时笑声溢于言表,倾诉哀伤时叹息发自胸臆。岂非志在流波之时,始能奏起和缓的乐章;神情驰骋之际,才会思索华翰的词藻。虽然眼见即可悟出道理,内心迷乱难免议论有误。因此无不勉强分体定名,区分优劣供人临习。岂知情趣有感于激动,必然通过语言表露,抒发出与《诗经》《楚辞》同样的旨趣;阳光明媚时会觉得心怀舒畅,阴云惨暗时就感到情绪郁闷。这些部是缘于大自然的时序变化。那种违心作法,既背离书家的意愿,也与实情不相符合。从书法原本来说,哪有什么书体呢?

对运笔的方法,虽然在于自己掌握,但是整个规模布局,确属眼前的安排要务。一笔仅差一毫,艺术效果就可能相去千里。如果懂得其中诀窍,便可以诸法相通了。用心不厌其精,〖动手不忘其熟。倘若运笔达到精熟程度,规矩便能藏解胸中,自然可以纵横自如,意先笔后,潇洒流〗落,笔势飘逸神飞了。像桑弘羊理财(精明干练,计划周到),心思筹措在于各方;又似庖丁宰牛(熟知骨骼,用刀利索),眼里也就没有牛了。曾有爱好书法者,向我求学,我便简明举出行笔结体的要领,教授他们实用技法,因此无不心领神会,默然得到旨意了。即使还不能完全领略各家所长,但也可以达到所探索的最深造诣了。

说到深入思考,领悟基本法则,青少年不如老年人;要是从头开始,学好一般规矩,则老年人不如青少年。研究探索,年纪越大越能得其精妙;而临习苦学,年纪愈轻愈有条件进取。勉励进取不止,须经三个时期;每个时期都会产生重要的变化,最后使书艺达到极高境地。例如初学分行布局时,主要求得字体平稳方正;掌握了平正的法则之后,重点就要追求形势的险绝;如果熟练了险绝的笔法,又须重新讲求平侧欹正的规律。初期可说还未达到平正,中期则会险绝过头,后期才能真正实现平正。书法艺术臻于老成阶段,人也进入老年时期。孔子说:人到五十岁才能懂得天命,到了七十岁始可随心所欲。因此只有老年方能掌握平正与险绝的情势,体会出变化的道理。所以,凡事考虑周全后再行动,才不会失当;掌握好时机再说话,才能切中事理。

王羲之的精妙书法大多出自老年,因这时思虑通达审慎,志气和雅平静,不偏激不凌厉,因而风范深远。自献之以后,莫不功力不足而鼓劲作势,为标新立异,另摆布成体,非但工用比不上前人,就是神采情趣也相差悬殊。有人轻视自己的墨品,有人夸耀自己的书作。喜欢自夸的人将因缺乏继续勤奋的精神而断绝进取之路,认为自己不行的人总想勉励向前,定可达到成功的目标。确实这样啊,只有学而未果,哪有不学就会成功的。观察一下现实情况,即可明白这个道理。然而书体的变化有多方面因素,表现性格情感也不一致,刚劲与柔和被杂揉为一体,又会因迟缓与疾速的迁移而分展;有的恬淡雍容,内涵筋骨;有的曲折交错,外露锋芒。观察时务求精细,摹拟时贵在相似。若摹拟不能相似,观察不能精细,分布仍然松散,间架难合规范;那就不可能表现出鱼跃泉渊的飘逸风姿,却已听到坐井观天那种浮浅俗陋的评论。纵然是使用贬低羲之、献之的手段,和诬蔑钟繇、张芝的语言,也不能掩盖当年人们的眼睛,堵住后来学者的口舌;在意书法的人,尤其应该慎重鉴别。

有些人不懂得行笔的淹留,便片面追求劲疾;或者挥运不能迅速,又故意效法迟重。要知道,劲速的笔势,是表现超迈飘逸的关键;迟留的笔势,则具有赏心会意的情致。能速而迟,行将达到荟萃众美的境界;专溺于留,终会失去流动畅快之妙。能速不速,叫作淹留,行笔迟钝还一味追求缓慢,岂能称得上赏心会意呢?如果行笔不是心境安闲与手法娴熟,那是难以做到迟速兼施、两相适宜的。

假若能使众妙之笔归纳具备,一定要致力于追求骨气,骨气树立,还须融合遒劲圆润的素质。这就好比枝干繁衍的树木,经过霜雪浸凌就会显得愈加坚挺;鲜艳芳茂的花叶,间与白雪红日相映,自然更加娇艳。如果字的骨力偏多,遒丽气质偏少,就像枯木架设在险要处,巨石处在路的当中;虽然缺乏妍媚,体质却还存在;如果婉丽占居优势,那么骨气就会薄弱,类同百花丛中折落的英蕊,空显芬美而毫无依托;又如湛蓝池塘飘荡的浮萍,徒有青翠而没有根基。由此可知,偏工一专较易做到,而完美尽善就难求得了。

即使宗师学习同一家书法,也会演变成多种的体貌,莫不随着本人个性与爱好,显示出各种不同的风格来:性情耿直的人,书势劲挺平直而缺遒丽;性格刚强的人,笔锋倔强峻拔而乏圆润;矜持自敛的人,用笔过于拘束;浮滑放荡的人,常常背离规矩;个性温柔的人,毛病在于绵软;脾气急躁的人,下笔则粗率急迫;生性多疑的人,则沉湎于凝滞生涩;迟缓拙重的人,最终困惑于迟钝;轻烦琐碎的人,多受文牍俗吏的影响。这些都是偏持独特的人,因固求一端,而背离规范所致。

《易经》上说:“观看天文,可以察知自然时序的变化;了解人类社会的种种景象,可以用来教化治理天下。”何况书法的妙处,往往取法于人本身。假使笔法运用还不周密,其中奥秘之处也未掌握,就须经过反复实践,发掘积累经验,启动心灵意念,以指使手中之笔。学书须懂得使点画能体现情趣,全面研究起笔收锋的原理,融合虫书、篆书的奇妙,凝聚草书、隶书的韵致。体会到用五材来制作器物,塑造的形体就当然各有不同;像用八音作曲,演奏起来感受也就兴会无穷。

若把多个笔画摆在一起,它们的形状应各不相同;几个点排列一块,体态也应各有区别。起首的第一点为全字的定下范例,开篇的第一个字是全幅设定准则。笔画各有伸展又不相互侵犯,结体彼此和谐又不完全一致;留笔不感到迟缓,走笔不流于滑速;燥笔中间有湿润,浓墨中使出枯涩;不依尺规能令方圆适度,弃用钩绳而致曲直合宜;使锋忽露而忽藏,运毫若行又若止,极尽字体形态变化于笔端,融合作者感受情调于纸上;心手相应,毫无拘束。这样,自然可以背离羲之、献之的法则而不失误,违反钟繇、张芝的规范仍得工妙。就像绛树和青琴这两位女子,容貌尽管不同,却都非常美丽;随侯之珠与和氏之璧这两件宝物,形质虽异,却都极为珍贵。

何必去雕刻鹤描画龙,使天然真体大为逊色;捞到了鱼、猎得了兔,又何必要吝惜捕获的器具呢。曾经听到过这种说法,家里有了像南威一样美貌的女子,才可以议论淑女;得到了龙泉宝剑,才能够评论其他宝剑的锋利。话说得太过分了,实际上束缚着人们阐发议论的思路。我曾用全部心思来作书,自以为写的很不错。遇到世称有见识的人,就拿出来向他请教。可是对写得精巧秀丽的,并不怎么留意;而对写得比较差的,反被赞叹不已。他们面对所见的作品,井不能分辨出其中的优劣,仅凭传闻所悉谁为名人,即装出识别的样子评说一通。有的竟以年龄大地位高,随便非议讥讽。于是我利用绫绢书写,题上古人名目。结果号称有见识者,看到后改变了看法,那些不懂书法的人也随声附和,竞相赞赏笔调奇妙,很少谈到书写的失误。就像惠侯那样喜好伪品,同叶公惧怕真龙一样。于是可知,伯牙断弦不再弹奏,确是有道理的。那蔡邕(对于琴材)鉴赏无误,伯乐(对于骏马)相顾不错,原因就在于他们具有真知实学和辨别能力,并不限于寻常的耳闻目睹。

假使好的琴材被放进灶膛烧了,听力平庸的人也会为其发出妙音而叹息;千里马伏卧厩中,无识的人也可看出它与众马不同,那么蔡邕就不值得称赞,伯乐也勿须推崇了。至于王羲之为卖扇老妇题字,老妇起初是埋怨,后来又请求;一个门生获得王羲之在案几上题字,竟被其父亲刮掉,使儿子懊恼不已。这说明懂书法与不懂书法,大不一样啊!一个文人,在不了解自己的人那里受到委屈,在了解自己的人那里获得伸展;人家不了解,这又有什么奇怪的呢?所以庄子说:“清晨出生而日升则死的菌类,不知道一天有多长;夏生秋死的蟪蛄(俗称黑蝉),不知道一年有四季。”老子说:“无知识的人听说讲道,便会失声大笑,倘若不笑也就不足以称为道了。”怎么可以拿着冬天的冰雪,去指责夏季的虫子不知道寒冷呢。

自汉、魏以来,论述书法的人很多,好坏混杂,条目纷繁。或者重复前人观点,无新意补充以往;或者轻率另创异说,也无裨益于将来;使繁琐的更加繁琐,而缺漏的依然缺漏。现今我撰写了六篇,分作两卷,依次列举工用,定名为《书谱》。期待有一个后来者,以之作为规则来应用;还望四海知音,或可留作参阅。将自己终生的体验缄藏秘封起来,我是不赞成的。

垂拱三年(公元687年)写记。

这篇三千七百字的孙过庭的《书谱》煌煌大论,内容广博宏富,涉及中国书学各个重要方面,且见解精辟独到,揭示出了书法艺术的本质及许多重要规律,从而成为我国古代书法理论史上一部具有里程碑性质的著述,标志着中国书学的发展进入了一个崭新而辉煌的阶段。 书法艺术的根本追求何在?书法艺术的本质究竟是什么?这是中国书学真正成熟与自觉的表现。孙过庭主要的理论贡献,就在于他在《书谱》中一以贯之,对中国书法的"表情"本质做了科学而鲜明的揭橥与反复而深入的论述。首先在阐明由掌握篆、隶、草、章各体书写不同特征,进而上升为书写艺术时说:"然后凛之以风神,温之以妍润;鼓之以枯劲,和之以闲雅。故可达其情性,形其哀乐。验燥湿之殊节,千古依然;体老壮之异时,百龄俄顷。"就是说,在掌握了各体书写特征之后,还要以"凛"与"温"、"鼓"与"和"等各种艺术手段,使文字的书写具有"风神"与"妍润"、"枯劲"与"闲雅"等多种相反相成的阳刚与阴柔之美,才能升华到艺术的境界;只有进入了这种艺术的境界,才能实现书法"达其情性,形其哀乐"的最终追求,书法作品也才能具有"千古依然"、"百龄俄顷(书家一生中不同时期的情怀于书作中顷刻可见)"的长远审美效验。"达其情性,形其哀乐",就是表达、体现作者的个性与情感,即表情达性。这里,孙过庭一语道破了书法艺术的根本,这是有重大意义的。情感--这一中国书学的根本命题,在孙过庭以前,只有东汉蔡邕《笔论》在阐述书法创作心态时提到"欲书先散怀抱",以及南齐王僧虔《笔意赞》在阐述如何体现"神采"时提到"心手达情"之外,向来无人论及,更没有人把它视为书法创作的根本追求,而孙氏竟破天荒地、一针见血地揭示出了书法这门表现心灵的艺术的真谛,这是多么难能可贵。孙过庭《书谱》不仅是中国书法史上一篇划时代的书法论著,还是草书艺术史上的经典之作,是书法艺术与书学理论俱隆的合璧之作。