在溧阳的书法史上,最有名的莫过于别桥的马一龙和避难溧阳十多年的蔡邕了,蔡邕在中国书法史上的功绩是不可磨灭的,是永远的永恒的,同样是书法而马一龙的书法却象夜空中的流星一样,在明朝的天空中一划而过,虽然他也想留名青史、在书法史上留名万载,不然就不会把自己的书法自号【梅花体】了。然而,事与愿违,时人不认可其怪其狂的书法,批评之声不绝于耳,【横而不流】【好到极处,俗到极处】。“马一龙用笔本流迅,而乏字源,浓淡大小,错综不可识,拆看亦不成章……升、歙之地,亦有习者。既贻讥大雅,终非可久。”可谓一语中的也。作为溧阳人,有一个梅花体书法的溧阳马一龙而感到骄傲,同样的,作为一个书法爱好者,对于马一龙梅花体书法的盛、衰、变的状况而感到可惜、惋惜,真是感慨良多,思绪万千、、、、、、 Yj�>\���WH 所谓“梅花体”,是指结字如梅花,有大有小;有开有合;有俯有仰;千姿百态。布局上有疏有密,参差不齐,无行无列,自由自在。这种风格从古有之,唐人张旭、怀素被称作“颠张狂素”;清人郑板桥的书法如“乱石铺街”,世称板桥体。所谓“龙蛇体”,顾名思义,是指章法灵动,书写快速,有惊蛇入草之势。梅花龙蛇体书法的代表人物有张弼、马一龙、杨珂等。马一龙的书法在古人的基础上不断创新,与张弼、杨珂等名流风格相近,形成独特的流派,并自称为“梅花体”,对当时全国书坛影响极大。 �:�)��N�k� 梅花体书法代表人物及书评 >&q�a�T*_g 1、马一龙(1499~1571),字应图,号孟河,江苏溧阳甓桥马家村人。嘉靖七年(1528年)中进士,被选为翰林院庶吉士,又选授南京国子监司业。他才华横溢,能诗善文,特擅长书法。他的书法功底扎实,雄浑有力,在当时影响很大。书法以草书见长,师承张旭、怀素,又直追明代前贤祝枝山,且自出新意,传世作品有草书《千字文》石刻、《广惠庵碑》石刻、等,其点画放狂不羁;结体大小悬殊,左顾右盼;章法无行无列,可谓满章云烟。表现其粉碎和占有一切空间的强烈愿望。据史记载,我市城镇、甓桥、茶亭、胥渚、青龙洞等地都曾留有马一龙的石刻。笔者所见所知的仅存别桥的《广惠庵碑》石刻、“石井栏”石刻、溧城镇的《千字文》石刻。我们认为,马一龙的草书无论在明代还是今朝,都不失大家风范,尤其是他“横而不流”的创新意识和敢于尝试的“梅花”精神将永远值得后人借鉴与学习。 ��#

�WL5p. 艺术的创新总要引起社会的争论,于是褒贬不一,见仁见智。明嘉靖年间书家丰坊在《书诀》一文中对马一龙赞许有加;清道光年间著名书法评论家朱和羹在《临池心解》一文中也对马一龙的中锋笔法加以评述。马一龙书法受到怀素的熏染,笔走龙蛇,不拘绳墨,论者谓其‘奇怪为书法一大变’,可谓道出其书法之特色。 ^�F"�eH�Ug 对马一龙书法的批评其中较为突出的有明末著名评论家项穆,“后世庸陋无稽之徒,妄作大小不齐之势,或以一字而包络数字,或以一傍而攒簇数形,强合钩连,相排相纽,点划混沌,突缩突伸。如杨秘图、张汝弼、马一龙之流。且自美其名曰梅花体”。【《书法雅言》】被他抨击的杨、张、马三人都是明代活跃在书坛的名流,文章虽以贬言恶语相加,也足以说明马一龙的书法在当时的影响之大。 6�:TA8w

| 另一方面,从项穆的批评中,我们可以想象到,明末出现了注重传统的大书家董其昌,由于官位显赫,追随者众多,项穆也属其中。对先前50年的创新书风如此批评,完全是情理之中的事。后又因清康熙皇帝的推崇,董体书法几乎影响了整个清代,直到清末康有为倡导“扬碑抑贴”,才使董其昌的书法又遭到一落千丈的厄运。这无疑是马一龙书法艺术渐渐被人遗忘的历史原因之一。 ���^[ �

>�

xO

1�uHaL

A��c,bf 8C

��\

?k"AtL d�u�=�[�r�

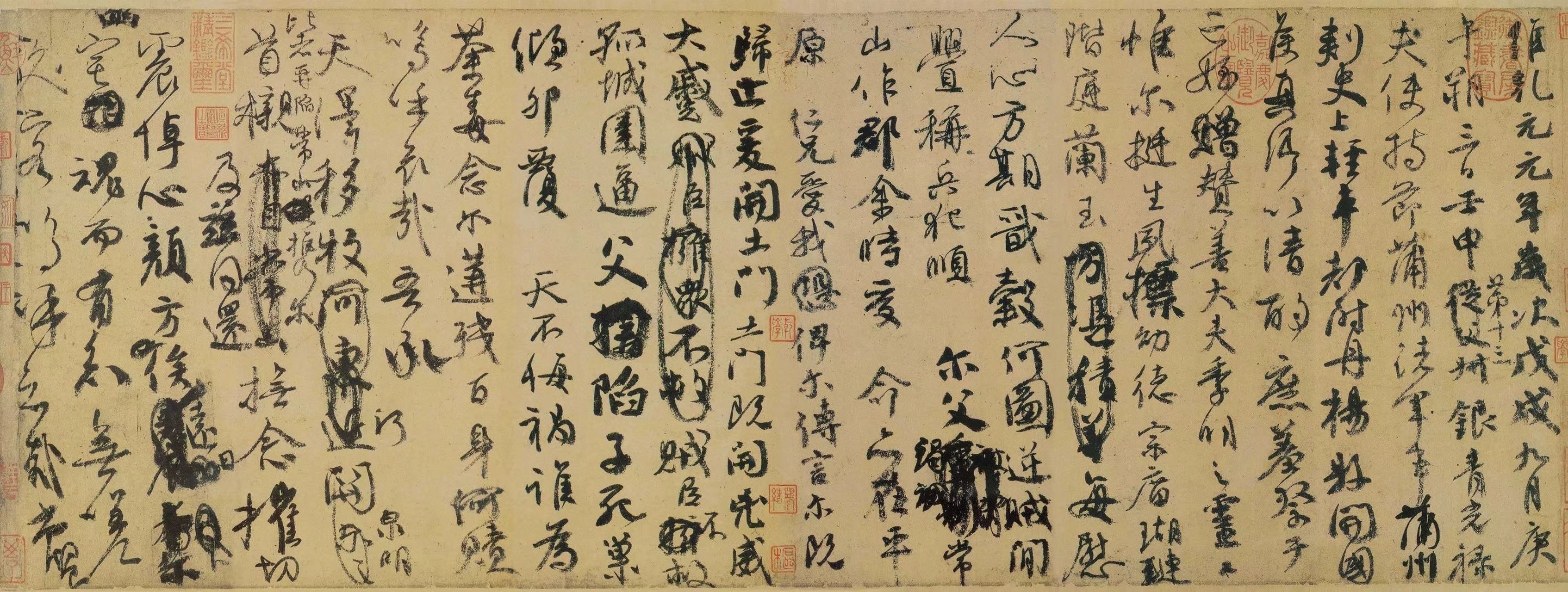

"�F�fP&lF/ 2、张弼(1425年-1487年),字汝弼,号东海,晚年自称东海翁,松江府华亭县(今上海奉贤青村)人, 中国明代诗文作家、书法家。张弼自幼喜爱书法,起先学王羲之,后学张旭、怀素草书。张弼以气节为世人所重,是明代前期草书的代表人物,喜作大字草书,史书记载说其酒酣兴发,顷刻能写数十张纸,疾如风雨,矫如龙蛇,世人甚至以为“颠张”(张旭)复出。张弼作为与当时流行的台阁体的对立面,更多地表现了自己的个性,而受到人们的重视;还给明代后期草书直抒性灵以启迪。书法作品圆熟劲健,结构、章法自然而富有变化。其行书结构紧凑生动,较多使用方笔,形成自己的风格和特色。传世手迹有《草书千字文》、《唐诗七律卷》、《草书登辽阳城诗》等(现藏故宫博物院)。 �?�7�*�J4. -uK@2}�NZ

[明]张弼 草书评书帖册 29.9cm×16cm×2 苏州博物馆藏

��H%�Sx*|� [明]张弼 草书御沟流红词轴 148cm×69cm 纸本 陕西历史博物馆藏

�hcD.-(-;) 张弼作为一位在中国草书历史上饱受争议的奇才,狂草书法风格在明代草书领域留下了深远影响。他的作品不仅促使明代草书从守旧传统向富有浪漫气息的书风演变,还为后世书法家们带来了极富启发性的思考。但对于张弼草书的评价却呈现出明显的两极化。一些人对他的草书赞赏不已,认为其具有独特的艺术价值和个性,打破了当时一成不变的书法审美。而另一些人则对他的草书颇有微词,认为其过于狂放,与古人书法的严谨和规矩大相径庭,甚至有损于书法艺术的美感。很多人认为他的草书风格破坏了书法特色,有俗书特点。“好到极处,俗到极处”,这是明代人对张弼草书的评价。 L:���_pJP� 一篇完整的书法作品,给人第一眼的印象就是章法,故立意谋篇乃第一要务,如若笔画平直,“状如算子,上下方整,前后齐平,便不是书。”明初盛行的“台阁体”书法便是如此。观张弼草书章法,无论行列疏密,气脉相通,笔势相连,上下左右,顾盼呼应,容成一片。而形势又错落参差,字形结构富有变化、有大小、有避让、又穿插,在对比中求统一,自然而富有韵致。张弼在处理草书章法中,常常使用在一稍大字的周围安排几个小字,形成字与字之间的大小对比的这种方法,用了这种夸大字形的手法,来表现自己书法神采,让人更能体会到自己在书写草书时那以情入书,以书抒情的豪放状态。但也因此促成了后来“梅花体”书风的形成,使草书滑到庸俗的极端。 ��YP}�r15P 草书字无定型,当视其上下左右,因势而变,犹若夏云因风而变化,所谓“崩云落日千万状,随手变化立空虚’。草书贵在变化。一个字的结构,当视其上下左右所处的位置而变化。具体来说:大而小之,小而大之;疏而密之,密而疏之;收而放之,放而收之。要从参差中求和谐,对比中求统一,但是一切的变化还要遵循自然的法则。写字之法,正极奇生,巧极拙生,乃物极必反之意。张弼草书虽然笔力纤弱无力,但是在草书结体上还是能够不墨守成规,敢于突破创新的。张弼草书上追张旭、怀素,“世以为张颠复出也”。张弼草书结体能够字无定形,千变万化,以奇绝胜之。 =�~�j� S�� 中国文字本身具有疏密的关系,再通过书家个体对其不同的改造,致使书法结字的疏密关系呈现出了千姿百态的个人风范。疏密能增强形式对比的层次和字象的多样化。结体的疏密对于书法艺术的成功表现具有重要的作用。张弼通过对局部偏旁部首或单个笔画的放纵和收缩,使作品中的疏密对比关系更加强烈,更加富有空间层次感,也使他的草书结体突破了“台阁体”书法的影响,没有走向平和,工整一路。 Bv=:�F5hLG 王羲之《书论》中云:为一字,数体具入,若作一纸之书,须字字意别,勿使相同。 s[�/)��v:� 书法艺术贵在变化,古人作书,凡遇相同字者,皆能随其意态而变化章法。张弼在快速地书写草书过程中,遇到相同的字形能够自然而然的因势而变,绝不相同,堪称高手。 /%�^��^h�r 姜夔《续书谱》云:方圆者,真草之体用。真贵方,草贵圆。方者参之以圆,圆者参之以方,斯为妙矣。然而方圆、曲直,不可显露,直须涵泳一出于自然。如草书尤忌横直分明,横直多则字有积薪、束苇之状,而无萧散之气,时参出之,斯为妙矣。 #�m�v~1�tL 写草书不能一味的使转,于使转中偶尔出于方笔折法,则飘逸中有雄强之意。然方圆要出于自然,过方则有斧凿之气,过圆则无雄强之神,过直则字多板刻,过曲则字多软弱。故用笔之法,笔欲方而用欲圆,体欲方而势欲圆,以曲势取直以柔势取刚,斯为妙矣。张弼现存草书作品,其用笔以圆笔为主,方笔为辅,在转折的关键处,偶尔使用方笔,以提高作品的刚劲雄强之气,这或许与他曾对唐、宋,明初书家的借鉴与学习有关。 y�=�WC�R*N 草书用笔,除了注重“方’“圆”的变化之外,还需要注重“藏”、“露”并用,方能变化无穷。锋露则神采外溢,锋藏则精华蕴藉,笔法不同,风格迥异。“有锋以耀其精神,无锋以含其气味”。宋曹《书法约言》云:藏锋以包其气,露锋以纵其神,藏锋高于出锋。亦不得以模糊为藏锋,须有用笔,如太阿截铁之意方妙。张弼的大幅草书跌宕起伏,神采外露,以露锋居多,这或许与他提倡书写草书要以抒发性情为主有关。但是露锋起笔过多会导致作品过于浮滑、轻飘。 p��["20�?^ 卫砾《笔阵图》中云:善笔力者多骨,不善笔力者多肉,多骨微肉者谓之筋书,多肉微骨者谓之墨猪,多力丰筋者圣,无力丰筋者病。一一从其消息而用之。何谓“笔力’,所谓“力”就是控制、驾驭毛笔的能力;何谓“骨”,其含义有二:一指中锋用笔,笔力沉劲挺拔;二指间架犹如人之骨架。笔力对于书法艺术的重要性不言而喻。因此,要想草书在保持潇洒飞动之中,依然能够保持沉稳之态,不流向轻飘之态,这对笔力的控制就尤为重要。正如丰坊、孙镶和杨慎等人认为张弼草书笔力“缓弱”、“缠绕无骨”。 7�!,

p,|�K 孙鑛《书画题跋》中云:东海翁笔势飞动,自是颠旭狂素流派。遣笔处殆如云行电掣,安得之缓弱。帷未能去俗。凡俗体、俗笔、俗意、俗气俱不免犯之。盖亦为长史所误。杨慎《墨池琐录》中云:近世士夫罕得古法,但弄笔左右缠绕,遂号为草书。盖前世已如此。今日尤甚,张东海名曰能草书,每草书,凿字以意自撰,左右缠绕如镇宅符篆。 W �Q�yMM@# 张弼草书作品中多有放纵的长竖出现,这些长竖多承弯曲状,扭曲做作,缠绕无骨。字的线条毫无一点生气,太过于扭曲做作。 �}�M�h`j�$ 蔡邕《九势》中云:夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽。故曰:势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉。正所谓字无定形,兵无常阵,书法的所有笔画形态的变化都是有笔势而生。在草书当中,笔势尤为重要,气盛力足,富有节奏,则纵横挥洒,毫无凝滞,气韵自生。 *7/MeE6)i� 李世民《论书》中云:今吾临古人书,殊不学其形势,帷求其骨力,而形势自生耳。势生于力,有力则自然有气势。由此可见,草书用笔中,对笔力的控制尤为重要。虞世南《笔髓论》中云:太缓者滞而无筋,太急者病而无骨,横毫侧管则纯慢而多肉,竖笔直锋则干枯而露骨。 A� `=��.�F 姜夔《续书谱》中云:迟以取妍,速以取劲,必先能速,然后为迟。若素不能速,而专事迟,则无神气;若专务速,又多失势。 {$-\��)��K 笔法论韵律最难,如何体现书法的韵律,简单来说就是用笔的快,慢变化。草书不难于神采飞扬,而难在于飞扬中有严谨凝重之态,太缓则笔机凝滞,太急则点画浅薄。如何在实际书写中将“迟”、“速”运用自如,非为易事。故孙过庭《书谱》中云:至有未悟淹留,偏追劲疾;不能迅速,翻效迟重。夫劲速者,超逸之机;迟留者。赏会之致。将反其速,行臻会美之方;专溺于迟,终爽绝伦之妙。能速不速,所谓淹留;因迟就迟,拒名赏会!非其心闲手敏,难以兼通者焉。 .`N&,&

�H� 虽然张弼草书晚年师法“张旭”、“怀素”,二者草书酣畅淋漓,落笔如飞,顷刻间笔走龙蛇,满纸烟云,但静而观之,无一失笔。怀素《自叙帖》中更是有“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”“奔蛇尬虫入座,骤雨旋风声满堂”描写以“速”取势的诗句。张弼自然而然的受到了他们二者的影响,书写速度也是以疾如闪电,迅如奔雷,以“速”取势。虞世南《笔髓论》中云:“太缓者滞而无筋,太急者病而无骨。”正如虞世南所云,张弼在学到“速”的同时,笔力的丢失却是张弼草书的一大弊端。张弼只学到了旭、素那豪情万丈的草书性情,却丢失了二者“如锥画沙”、“如印印泥”既有韧性又有力度的线条,导致用笔纤弱无力,这是张弼草书用笔的不足之处。 oo,�3mat2C 3、杨珂(1502-1572),字汝鸣,自号秘图山人,浙江余姚人,是徐渭书学道路的引路人,徐渭在书法方面受杨珂的影响最大。杨珂又是王守仁阳明心学的嫡传弟子。王守仁、杨珂、徐渭三人都是浙江绍兴乡贤。杨珂尝以隐士自居,关于其人其事只能通过史料来了解。余姚孙鑛《书画跋跋》卷二载:秘图名珂。字汝鸣。吾邑人。少为诸生。即有书名。晚愈矢意狂草法。人品绝高。弘正以前不可知。若迩年以来。当为逸人第一流。书法宗王右军,而雅自负。明万历《余姚县志》:杨珂幼摹晋人帖逼真,后稍别成一家。多作狂书,或从左,或从下、或从偏旁之半而随益之。吴峻、惟岳每论书法,辄云:故人杨秘图者,今之右军也!会稽陈山人自负能书,亦云:笔法自中锋者最难,惟秘图为然!草书 七言诗卷为代表作。

.`N&,&

�H� 虽然张弼草书晚年师法“张旭”、“怀素”,二者草书酣畅淋漓,落笔如飞,顷刻间笔走龙蛇,满纸烟云,但静而观之,无一失笔。怀素《自叙帖》中更是有“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”“奔蛇尬虫入座,骤雨旋风声满堂”描写以“速”取势的诗句。张弼自然而然的受到了他们二者的影响,书写速度也是以疾如闪电,迅如奔雷,以“速”取势。虞世南《笔髓论》中云:“太缓者滞而无筋,太急者病而无骨。”正如虞世南所云,张弼在学到“速”的同时,笔力的丢失却是张弼草书的一大弊端。张弼只学到了旭、素那豪情万丈的草书性情,却丢失了二者“如锥画沙”、“如印印泥”既有韧性又有力度的线条,导致用笔纤弱无力,这是张弼草书用笔的不足之处。 oo,�3mat2C 3、杨珂(1502-1572),字汝鸣,自号秘图山人,浙江余姚人,是徐渭书学道路的引路人,徐渭在书法方面受杨珂的影响最大。杨珂又是王守仁阳明心学的嫡传弟子。王守仁、杨珂、徐渭三人都是浙江绍兴乡贤。杨珂尝以隐士自居,关于其人其事只能通过史料来了解。余姚孙鑛《书画跋跋》卷二载:秘图名珂。字汝鸣。吾邑人。少为诸生。即有书名。晚愈矢意狂草法。人品绝高。弘正以前不可知。若迩年以来。当为逸人第一流。书法宗王右军,而雅自负。明万历《余姚县志》:杨珂幼摹晋人帖逼真,后稍别成一家。多作狂书,或从左,或从下、或从偏旁之半而随益之。吴峻、惟岳每论书法,辄云:故人杨秘图者,今之右军也!会稽陈山人自负能书,亦云:笔法自中锋者最难,惟秘图为然!草书 七言诗卷为代表作。 K}Pi"Le@�W

6~(�iL�td#

^F$iD (�f�

杨珂 狂草七言诗卷

af��2y��ng �2W�`<P2IA Q�cDt�Zg\� 梅花体书法走衰的分析 明代狂草作者大都试图成为张旭、怀素那样的大家,但是,如果认为他们全都以摹取旭、素为终极追求,那就可能低估其中若干人等的艺术理想,忽视其创造能力。并不需要特别的想象力就可以知道,当时不会没人明白“随人作计终后人,自成一家始逼真”的艺术规律,若非别开生面,怎能与古人齐肩?事实上,他们的确付出了不小的努力,创制了时调新声。 T`^L�Wc�

" 李东阳《刘户部所藏张汝弼草书》:“南安太守东海翁,归来两袖乘天风。眼前万事不挂齿,睥睨六合称书雄。横挥直扫百态出,或舞鸾凤腾蛟龙。一从篆隶变行草,世间此艺最难工。自言早学宋昌裔,晚向怀素逃行踪。公孙大娘不识字,物艺乃与书法通。颜家屋漏古钗脚,纵使异法将毋同。古人逝矣不复见,此翁岂在今人中。江南纸价几翔踊,白金彩币随青铜。家藏万纸付儿辈,谁谓此翁归橐空。”又,《送张君汝弼知南安诗序》:“(张)尤雄于草书,乞其门者,踵接无虚日,卷轴填委,声名遍天下。”张汝弼横挥直扫,足见苦心孤诣。至于名满天下,睥睨六合,则俨然一代宗师。张氏曾出知南安府,人称“张南安”,其狂草相应地被称为“南安体”,并吸引了为数不少的追随者。“南安体”之外还有所谓“南路体”和“梅花体”。 IQ��}YF]I; 王世贞《艺苑卮言》:“陈鸣野鹤……作狂草,纵横如乱刍……杨秘图珂者,初亦习‘二王’,而后益放逸,柔笔疏行,了无风骨。此皆所谓‘南路体’也。”“梅花体”主要表现为在狂草章法上标新立异的倾向。 项穆《书法雅言》:“旭、素飞草,用之无害……后世庸陋无稽之徒,妄作大小不齐之势,或以一字包络数字,或以一傍而攒簇数形,强合钩连,相排相纽,点画混沌,突缩突伸。如杨秘图、张汝弼、马一龙之流,且自美其名曰梅花体。” ,Z]4��`9c� 新体的出现是以对“奴书”的高调批评为背景的。元人书法向“二王”的时代回归,赵孟頫是其中的标志性人物,明初书坛承继元人书风者不乏其人。这本来是再自然不过的事了,但自从李应桢发“奴书”之论,平静即告打破。李氏认为,“破却工夫,何至随人脚踵?就令学成王羲之,只是他人书耳”。按照这样的看法,“独振国手,遍友历代,归宿晋、唐,良是独步”的赵孟頫“亦不免奴书之眩”。又,费瀛《大书长语》:“古人各有所长,其短处亦自难掩。学者不可专习一体,须遍参诸家,各取其长而融通变化,超出畦径之外,别开户牖,自成一家,斯免书奴之诮。”又,赵宧光《寒山帚谈》:“拘拘为之,不过书奴。”又,董其昌《容台集》:“禅家云:‘从门入者,非是家珍也。’……守法不变,即为书家奴耳。”对于不乏起码自尊心的书法家而言,被视为书奴无疑是莫大的耻辱,“自我作主”便成为当务之急。 /SYz�o��4( 新儒家之心学在明代有极大的发展,并最终完成于王守仁。王守仁书法受到了张弼的一些影响,论者以为“不尽师古,而遒迈冲逸,韵气超然尘表,如宿世仙人,生具灵气,故其韵高冥合,非假学也”,这与他心学大师的身份是相符的。王守仁受到张弼影响,表明了二人思想的某种默契。而在王氏“心外无事”“心外无理”学说的鼓荡下,“奴书”之论更激发了书家自立一体的勇气。南路体杨珂亲炙王守仁,相信梅花体的出现亦不能与心学的某种暧昧启示无关。 [;i3o?\_�I 张南安“始者尚近前规,继而幡然飘肆”,“杨南路”则“初亦习‘二王’,而后益放逸”,都依据自己的道理,做出了便于自成一家的调整。至于“马梅花”,“用笔本流迅,而乏字源,浓淡大小,错综不可识,拆看亦不成章”(王世贞《艺苑卮言》),既系师心自用,便无须任何调整。不难发现,南安、南路二体的代表人物在项穆文中咸属梅花体,人们可能有些担心,三种流派岂不缩水了吗?其实,不经过足够的审美训练,没有对狂草神理的透彻参详,感悟不到真正的狂草精神,仅靠放任胸怀,是搞不出多少花样的——挪用心学模样的话头来说:人同此心,心同此理。 �h|&�qW�v 今天见怪不怪的人们可能以为,梅花体实在太容易了。但当时的情况下想在凡庸中顺利突围,没有点特别的胆识和追求是办不到的。傅申分析说,“沈氏兄弟之后,松江出现了一些次要的书法家……张弼出现后,草书发生了重要的变化。张弼一反他家乡松江盛行的风格,他主要写狂草,倾向于去除章草的成分。他的作品完全背离宋克、陈璧、沈度、沈粲等人所代表的元末明初阶段的传统。张弼的书法标志着一种新倾向的开始”。可见张弼并不是什么易与之辈,他的出现具有里程碑的意义。问题的关键在于,这是一种什么性质的“里程碑”? so\8�.(7�n 前人论诗有“宁可如野马,不可如疲驴”(袁枚《随园诗话补遗》卷九)之语,大意是一定要发出属于自己的声音,哪怕这声音有些荒唐,也不要像疲惫的驴那样没有生气。明代狂草书家的理想更高一些,他们每以旭、素自期,其抱负可以喻之为“成为猛虎”—设若不果,尚有“野马”兜底。具有讽刺意味的是,狂草家们创制之新体没有达到理想的效果,“如瞽目丐人,烂手折足,绳穿老幼,恶状丑态,齐唱俚词,游行村市”(《书法雅言》),竟然连“野马”也做不成了。那么,他们是“疲驴”吗?其神不爽,其形可怜,其技易穷,其鸣可恶,所以,大概是的。他们成功地避开了成为书奴的危险,却宿命般地跳进了野狐的陷阱,从而完全失去了成为野马的机会,无可奈何地沦落为疲惫的驴子。 �X1~��� �B 狂草作品以“意”为中心,“法”融于其中,处于隐匿的状态,设若显现,即落第二义;过分暴露,更涉炫技。对于作者来说,“法”是审美修为的结果,只有融化到血液中,才能不露痕迹地作用于“意”的外化过程。在话语表达上,意与法彼此为“他者”;在具体作品中,意与法不可拆分。既然不可拆分,也就无从摹取,因为没有下手处。强行摹取,只能着眼于表象,终究落入以己之心、求人之面的分裂境地,与浑成的狂草审美品格背道而驰。 q0]Z` �<�w 由于欠缺对本原的探求,逐流者不仅难以窥测狂草真谛,甚至连起码的草法也未必尽晓,这就导致了在实际创作中捉襟见肘、顾此失彼的窘境,在无法摆脱的情况下,只好杜撰。 ]a=Bc~g9�1 杨慎《墨池琐录》:“若确守六书,古人谓之‘毡裘气’。东坡所云‘鹦哥之学止数言’,山谷所谓‘蛤蟆之禅惟一跳’也。若左缠右绕,信手随心,而自号草书,又近世东海之流弊矣。”又“张东海名曰能草书,每草书,凿字以意自撰,左右缠绕,如镇宅符篆。文徵明尝笑之云:‘《草书集韵》尚未经目,何得为名书耶?’”又,王世贞《艺苑卮言》:“马一龙用笔本流迅,而乏字源,浓淡大小,错综不可识,拆看亦不成章……升、歙之地,亦有习者。既贻讥大雅,终非可久。”张弼以意自撰,马一龙乏于字源,贻讥大雅,固其宜也。令人不安的是,他们的追随者又应当如何称呼呢? !xZ`()�D�# 在源、流关系的表现上,明代狂草作者大概不外乎舍源逐流、追逐末流、未能入流三种情形。三种情形有时难以截然划分。一个人的狂草活动一般会持续数年乃至更久,在较长的时间跨度中不见得有一以贯之的主张。以张弼为例,“始者尚近前规,继而幡然飘肆”,结合上引“信手随心,而自号草书”云云,可见其在源、流问题上的回互纠葛,从而难以确切地依类归之。 e;)�&Hc:Z� 如果以旭、素以前的草书系统为“源”,那么旭、素就是相对应的“流”,在这样的源流关系中,明代狂草实践中存在着舍源逐流的情形。还有一些书家,干脆追逐因貌似旭、素而享誉的当时书家—相对于旭、素之“流”而言,这样的书家无疑属于“流之末者”。更有甚者,以臆想代替识见,在创作中以浅陋之己意类似推求—这样的书家即使称为末流亦不能令人同意,因为根本就是不入流。 u�'EzY�J�7 梅花体书法的当代变形,当代丑书就是梅花体书法的翻版 ~bk+JK- �> 丑书者,丑怪恶俗之书也。晋唐无有,宋元启蒙,明清发育,而于今为盛。 W(�UrG]J*l 丑书之兴,盖因书契之作,由实用而趋演艺,变抒情而为创作,于是扭捏作态,奇怪生焉。 昔仓颉造字,必以象形;李斯小篆,意在同文;汉隶章草,公文急就;魏碑唐楷,刻石勒铭;行书今草,尺牍手札。字体流变,因时赋形,各适其用,各臻其妙。自秦及唐,未闻有以书张壁而为居家之饰者,世之所传,无非碑版尺牍,信札手卷。形制既小,堪将把玩。有记事述文之功,无矜夸炫技之弊。第宋明以降,居则高屋广厦,书则长篇广幅,故挂轴兴焉,变近玩而为仰视,出秘藏而至厅堂,遂成观览装饰之风,而生攀比炫耀之意。 �|�h�1�Y3� 考夫丑书始祖,其徐渭欤?其人恃才傲物,命运多舛,其书结体怪异,点画乖张,章法逼仄,纠结满纸。赖画艺非凡,开宗立派,竟得书名。故知书因人贵,殆非虚言。有明一代,以书名世者,莫过祝京兆、文待诏,世传渭初欲往学吴中诸贤,未果,遂自成其体。徜其当日承习吴门书风,料笔下不至扭曲至此。然明季书学,久困馆阁,人心思变久矣,狂怪之势,早现端倪。先是,成化进士张弼,以狂草名世。赞之者颂其草书“尤多自得,酒酣兴发,顷刻数十纸,狂书醉墨,虽海外之国,皆购其迹,世以为颠张复出也。”贬之者讥其“凿字以意自撰,左右缠绕如镇宅符篆。”后有杨珂、马一龙,步张后尘,益加放浪,迹入江湖。以狂草之名,行丑怪之实。项穆《书法雅言》深恶而痛绝之:“后世庸陋无稽之徒,妄作大小不齐之势,或以一字而包络数字,或以一傍而攒簇数形;强合钩连,相排相纽;点画混沌,突缩突伸。如杨秘图、张汝弼、马一龙之流,且自美其名曰‘梅花体’。正如瞽目丐人,烂手折足;绳穿老幼,恶状丑态;齐唱俚词,游行村市也。” �

�w4p<q68 明初丑书之风既倡,遂有后来徐渭之怪狂。丑书非自渭始,然渭以才高而名后世,可称丑书之祖。或曰:宋米元章《海岳名言》谓“颜柳挑踢,为丑怪恶札之祖。”岂非丑书始于唐乎?明项穆《书法雅言》目苏、米、黄为傍流末品,讥米书似“风流公子,染患痈疣,驰马试剑而叫笑,旁若无人”。岂非丑书始于宋乎?对曰:不然。丑书之讥,历代有之,当考其原委,辨其意旨,然后验之以笔法,审之以风神,自然真伪立现,美丑自知,非某一家之言论可以为据。且文士相轻,自古皆然,未足深怪。米元章、项穆之言,有求全责备、言过其实者。今试为言之。 >5=uq�

_QY 颜柳“丑怪”,并称唐之楷则;苏米“傍流”,同领宋之四家。其所以为人诟病者,未尽善也。尽善者谁?羲之也。唐楷尚法,规矩森严,其失也泥;宋贤尚意,恃才恣肆,其失也纵。惟晋书尚韵,钟张羲献,彼之四美,古今绝伦。中和雅致,潇洒俊逸,书之正宗也。“书不入晋,徒成下品”。以晋为宗,以羲之为圣,此项穆之所本,而子昂之所倡也。 wrt^0n'r)c 故颜筋柳骨,铁画银勾,讥如“叉手并脚田舍汉”;东坡率意,丰腴扁侧,讥如“肥艳美婢,邪陋大足”;鲁直舒拓,长枪大戟,讥如“伸脚挂手,体格扫地”。凡一字不入晋格,一处不合规矩,则斥为末流俗品,此项穆之失也。须知书为心画,字如其人。若千人一面,唯逸少马首是瞻;万马齐喑,不敢越雷池一步,绝少生气,殊乏个性,此字之馆阁,文之八股而已,于书艺一门又何善之有哉?

�|�h�1�Y3� 考夫丑书始祖,其徐渭欤?其人恃才傲物,命运多舛,其书结体怪异,点画乖张,章法逼仄,纠结满纸。赖画艺非凡,开宗立派,竟得书名。故知书因人贵,殆非虚言。有明一代,以书名世者,莫过祝京兆、文待诏,世传渭初欲往学吴中诸贤,未果,遂自成其体。徜其当日承习吴门书风,料笔下不至扭曲至此。然明季书学,久困馆阁,人心思变久矣,狂怪之势,早现端倪。先是,成化进士张弼,以狂草名世。赞之者颂其草书“尤多自得,酒酣兴发,顷刻数十纸,狂书醉墨,虽海外之国,皆购其迹,世以为颠张复出也。”贬之者讥其“凿字以意自撰,左右缠绕如镇宅符篆。”后有杨珂、马一龙,步张后尘,益加放浪,迹入江湖。以狂草之名,行丑怪之实。项穆《书法雅言》深恶而痛绝之:“后世庸陋无稽之徒,妄作大小不齐之势,或以一字而包络数字,或以一傍而攒簇数形;强合钩连,相排相纽;点画混沌,突缩突伸。如杨秘图、张汝弼、马一龙之流,且自美其名曰‘梅花体’。正如瞽目丐人,烂手折足;绳穿老幼,恶状丑态;齐唱俚词,游行村市也。” �

�w4p<q68 明初丑书之风既倡,遂有后来徐渭之怪狂。丑书非自渭始,然渭以才高而名后世,可称丑书之祖。或曰:宋米元章《海岳名言》谓“颜柳挑踢,为丑怪恶札之祖。”岂非丑书始于唐乎?明项穆《书法雅言》目苏、米、黄为傍流末品,讥米书似“风流公子,染患痈疣,驰马试剑而叫笑,旁若无人”。岂非丑书始于宋乎?对曰:不然。丑书之讥,历代有之,当考其原委,辨其意旨,然后验之以笔法,审之以风神,自然真伪立现,美丑自知,非某一家之言论可以为据。且文士相轻,自古皆然,未足深怪。米元章、项穆之言,有求全责备、言过其实者。今试为言之。 >5=uq�

_QY 颜柳“丑怪”,并称唐之楷则;苏米“傍流”,同领宋之四家。其所以为人诟病者,未尽善也。尽善者谁?羲之也。唐楷尚法,规矩森严,其失也泥;宋贤尚意,恃才恣肆,其失也纵。惟晋书尚韵,钟张羲献,彼之四美,古今绝伦。中和雅致,潇洒俊逸,书之正宗也。“书不入晋,徒成下品”。以晋为宗,以羲之为圣,此项穆之所本,而子昂之所倡也。 wrt^0n'r)c 故颜筋柳骨,铁画银勾,讥如“叉手并脚田舍汉”;东坡率意,丰腴扁侧,讥如“肥艳美婢,邪陋大足”;鲁直舒拓,长枪大戟,讥如“伸脚挂手,体格扫地”。凡一字不入晋格,一处不合规矩,则斥为末流俗品,此项穆之失也。须知书为心画,字如其人。若千人一面,唯逸少马首是瞻;万马齐喑,不敢越雷池一步,绝少生气,殊乏个性,此字之馆阁,文之八股而已,于书艺一门又何善之有哉?  %Nm69j-�5% 书贵创新,自古皆然。唐孙过庭《书谱》有云“淳醨一迁,质文三变,驰鹜沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊。”以上诸贤,各成一家,笔出新意,不失传统。笔出新意,则清劲可喜;不失传统,则进退有度。观其点画狼藉,皆本真之形质;使转纵横,无非草之性情。有承上启下之功,开疆拓土之力,虽各有积习,然瑕不掩瑜。故晚学后进,于二王之外,独爱颜米苏黄,良有以也。 �f�<~S�0[H 反观明之狂草,内失法度,外迷恣肆,擅创南安梅花之体,滥用茅根苇杆之笔,标新立异,以惊世骇俗为奇巧能事;借名狂草,变作文写字为驱鬼画符。“得其一幅,揭之壁间,可以惊人,以足驱鬼”。可谓八法尽废,斯文扫地矣!其人其书,虽书史有录,然后世学者罕闻,亦足证其左道旁门之谬。 G-�J�u`.� 唐宋之“丑怪”,实非丑怪,乃根植传统之创新,与明季之“丑怪”何啻天壤之别,临池赏鉴之士不可不察。或曰:唐楷尚法,规矩森严,世有定论,固不宜以丑书目之。然唐代行书,虽承晋法,任笔放纵,已现端倪,颜鲁公传世祭侄一帖,字多涂改,笔乏精妙,粗头乱服,狼藉满纸,虽不若明草之丑怪,亦难追羲献之风流。而后世徒以鲁公忠义,书名早著,而推其为“天下第二行书”,不亦谬乎?对曰:书艺之道,本乎自然,发乎心,形于纸,外师造化,中契心源。

%Nm69j-�5% 书贵创新,自古皆然。唐孙过庭《书谱》有云“淳醨一迁,质文三变,驰鹜沿革,物理常然。贵能古不乖时,今不同弊。”以上诸贤,各成一家,笔出新意,不失传统。笔出新意,则清劲可喜;不失传统,则进退有度。观其点画狼藉,皆本真之形质;使转纵横,无非草之性情。有承上启下之功,开疆拓土之力,虽各有积习,然瑕不掩瑜。故晚学后进,于二王之外,独爱颜米苏黄,良有以也。 �f�<~S�0[H 反观明之狂草,内失法度,外迷恣肆,擅创南安梅花之体,滥用茅根苇杆之笔,标新立异,以惊世骇俗为奇巧能事;借名狂草,变作文写字为驱鬼画符。“得其一幅,揭之壁间,可以惊人,以足驱鬼”。可谓八法尽废,斯文扫地矣!其人其书,虽书史有录,然后世学者罕闻,亦足证其左道旁门之谬。 G-�J�u`.� 唐宋之“丑怪”,实非丑怪,乃根植传统之创新,与明季之“丑怪”何啻天壤之别,临池赏鉴之士不可不察。或曰:唐楷尚法,规矩森严,世有定论,固不宜以丑书目之。然唐代行书,虽承晋法,任笔放纵,已现端倪,颜鲁公传世祭侄一帖,字多涂改,笔乏精妙,粗头乱服,狼藉满纸,虽不若明草之丑怪,亦难追羲献之风流。而后世徒以鲁公忠义,书名早著,而推其为“天下第二行书”,不亦谬乎?对曰:书艺之道,本乎自然,发乎心,形于纸,外师造化,中契心源。 �Jx1JtnyP@ 《书谱》有云:同自然之妙有,非力运之所能成。此千古不变之艺理,亦今之所谓“自然书写”之根基。《兰亭集序》世传乃羲之酒后之作,酒酣兴发,一气呵成,妙趣天成。后羲之复写数纸,终难臻其妙,遂称“天下第一”。鲁公《祭侄稿》亦然。其秉忠义之心,历丧兄侄之痛。“抚念摧切,痛悼心颜”,悲愤之际,援笔疾书,不知笔墨浓淡,遑论技法工拙。笔随心至,意借情发。粗头乱服,如西子不施粉黛;狼藉满纸,似狂风漫卷平林。沉郁雄强,神采特异,实不宜以“俊美流丽”较之,亦与明草之刻意标新有云泥之别。 0�(d�X�U\Y 坡公有云“书无意于佳乃佳”。有意为佳,虽佳不久,终是俗品;无意而佳,丽质天成,可称神逸。此有心无心之别,亦东施邯郸之陋也。或曰:非有意无以通无意,非求新不可达创新。有意乃无意之母,求新实创新之途。然有意则俗,求新则怪。笔墨精熟,或有匠气之讥;规矩不明,无非江湖之体,信书亦难哉!而天下学者将奚适?对曰:甚矣,书之难也!自古及今,善书者累累,而以书名世者寥寥。书艺之能,非苦心孤诣不能成其大;书艺之精,非天赋异稟不能望其高;创新之难,难于上青天。故知书之高下、关乎资学。资学交善,心手双畅。“资过乎学,每失颠狂;学过乎资,犹存规矩。”资不可强,学不可废。宁因资驽而“匠气”,不因不学而“江湖”。 5�l(Q#pS�X 宋之诸贤,大抵资学交善,故能于晋唐绳墨之外,开尚意之风。所憾者宋贤才资既高,复妄自矜诩,不复以“学”为要。先有坡公“我书意造本无法,点画信手烦推求”,“苟能通其意,常谓不学可”,后有米芾“要之皆一戏,不当问拙工。意足我自足,放笔一戏空。”至明末傅山,遂有“宁拙勿巧、宁丑毋媚”之主张,于是资学两乏之辈,奉此为圭臬,竟以尚意之名,大开随意之风!此实后世丑书之滥觞。 4wQ>HrS�)( 迨至今日,赖西学东渐之力,博士教授之功,丑书之盛,蔚然壮观。变笔画为线条,改书法为美术。非徒纸墨浊形,亦多行为怪癖。吼书射书见怪不怪;拖把头发似笔非笔。学院之上,多反“惯性”;江湖之下,竞黑“印刷”。先生泼墨,寄逸兴于美体;小丑跳梁,步颠扑而画符。丑态百出,甚嚣尘上。呜呼,“好字好人”不见,“书法有法”无传!

�Jx1JtnyP@ 《书谱》有云:同自然之妙有,非力运之所能成。此千古不变之艺理,亦今之所谓“自然书写”之根基。《兰亭集序》世传乃羲之酒后之作,酒酣兴发,一气呵成,妙趣天成。后羲之复写数纸,终难臻其妙,遂称“天下第一”。鲁公《祭侄稿》亦然。其秉忠义之心,历丧兄侄之痛。“抚念摧切,痛悼心颜”,悲愤之际,援笔疾书,不知笔墨浓淡,遑论技法工拙。笔随心至,意借情发。粗头乱服,如西子不施粉黛;狼藉满纸,似狂风漫卷平林。沉郁雄强,神采特异,实不宜以“俊美流丽”较之,亦与明草之刻意标新有云泥之别。 0�(d�X�U\Y 坡公有云“书无意于佳乃佳”。有意为佳,虽佳不久,终是俗品;无意而佳,丽质天成,可称神逸。此有心无心之别,亦东施邯郸之陋也。或曰:非有意无以通无意,非求新不可达创新。有意乃无意之母,求新实创新之途。然有意则俗,求新则怪。笔墨精熟,或有匠气之讥;规矩不明,无非江湖之体,信书亦难哉!而天下学者将奚适?对曰:甚矣,书之难也!自古及今,善书者累累,而以书名世者寥寥。书艺之能,非苦心孤诣不能成其大;书艺之精,非天赋异稟不能望其高;创新之难,难于上青天。故知书之高下、关乎资学。资学交善,心手双畅。“资过乎学,每失颠狂;学过乎资,犹存规矩。”资不可强,学不可废。宁因资驽而“匠气”,不因不学而“江湖”。 5�l(Q#pS�X 宋之诸贤,大抵资学交善,故能于晋唐绳墨之外,开尚意之风。所憾者宋贤才资既高,复妄自矜诩,不复以“学”为要。先有坡公“我书意造本无法,点画信手烦推求”,“苟能通其意,常谓不学可”,后有米芾“要之皆一戏,不当问拙工。意足我自足,放笔一戏空。”至明末傅山,遂有“宁拙勿巧、宁丑毋媚”之主张,于是资学两乏之辈,奉此为圭臬,竟以尚意之名,大开随意之风!此实后世丑书之滥觞。 4wQ>HrS�)( 迨至今日,赖西学东渐之力,博士教授之功,丑书之盛,蔚然壮观。变笔画为线条,改书法为美术。非徒纸墨浊形,亦多行为怪癖。吼书射书见怪不怪;拖把头发似笔非笔。学院之上,多反“惯性”;江湖之下,竞黑“印刷”。先生泼墨,寄逸兴于美体;小丑跳梁,步颠扑而画符。丑态百出,甚嚣尘上。呜呼,“好字好人”不见,“书法有法”无传! Gj([S17\0: 马一龙、张弼、杨珂为代表的“梅花体【龙蛇体】”书法草书在明代曾风行一时,却不入流,沦为当时人眼中的【丑书】,曾遭到时人的强力批评,为什么,但是从今天的人们看来,只不过俗、怪而已,狂罢了,而反观当今流行的所谓现代书法【丑书】那才是真正的丑书,说当代的丑书是500多年前马一龙等梅花体书法的翻版与复古也已经抬举他们了,当今的丑书未来的结局必然也会与梅花体书法一样被人们所遗忘,淹没在中国书法史的长河中,象尘埃一样。【后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。】 p=�U5qM.�O :Q�ra9�;

Y <swY�o<?J# e!~x-�P5M`

B&�)o:P7h

Gj([S17\0: 马一龙、张弼、杨珂为代表的“梅花体【龙蛇体】”书法草书在明代曾风行一时,却不入流,沦为当时人眼中的【丑书】,曾遭到时人的强力批评,为什么,但是从今天的人们看来,只不过俗、怪而已,狂罢了,而反观当今流行的所谓现代书法【丑书】那才是真正的丑书,说当代的丑书是500多年前马一龙等梅花体书法的翻版与复古也已经抬举他们了,当今的丑书未来的结局必然也会与梅花体书法一样被人们所遗忘,淹没在中国书法史的长河中,象尘埃一样。【后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文。】 p=�U5qM.�O :Q�ra9�;

Y <swY�o<?J# e!~x-�P5M`

B&�)o:P7h

��27KfT]�=